Contexte général et objectifs scientifiques

Les effets du changement global lié à la fois au dérèglement climatique et à l’augmentation des pressions anthropiques, modifient la structure et le fonctionnement des écosystèmes. La complexité observée dans la nature (systèmes d’interactions) permet aux écosystèmes de persister, de se maintenir ou de se transformer tout en s’adaptant aux variables forçantes. Les processus écologiques intégrant à la fois des variables biologiques, chimiques, physiques et humaines permettent entre autres de maintenir la productivité et la stabilité des écosystèmes. Tout déséquilibre de l’une de ces variables accroît leur risque d’instabilité en menaçant leur durabilité. Les écosystèmes côtiers, les plus vulnérables à ces pressions, peuvent franchir des seuils de non-retour diminuant leur capacité de résilience sur le long terme. Les services écosystémiques naturellement rendus par ces écosystèmes (ressources, filtration, bioremédiation, stabilisation des sédiments, carbone bleu…) sont fragilisés, impactant en retour la relation des populations humaines avec leur environnement. Les thématiques de recherche de l’équipe DISCOVERY sont centrées sur les capacités d’adaptabilité et la résilience des écosystèmes côtiers aux changements globaux à différentes échelles temporelles et spatiales. Dans ce cadre, l’équipe DISCOVERY s’attache à l’étude des populations et des communautés, de leurs habitats, et des fonctions socio-écologiques associées, dans une perspective de compréhension des relations habitats/biodiversité et du fonctionnement des socio-écosystèmes, à des fins prédictives de planification, de gestion, de restauration et de conservation face au changement global.

Structuration

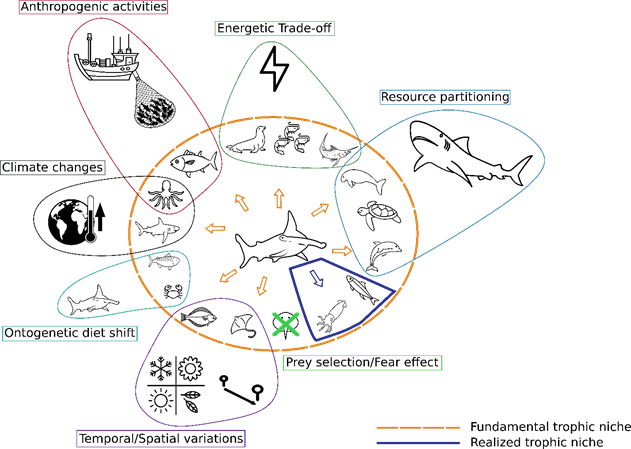

Les populations et communautés au sein des écosystèmes, qu’elles soient benthiques ou pélagiques, animales ou végétales, intègrent dans leur structure et leur fonctionnement les effets du changement global. Il est essentiel de déconvoluer les effets des variations naturelles de ceux des pressions anthropiques, sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques (par ex. biogéochimie, flux de matière, ressources, recrutement, migration). La biodiversité des écosystèmes est ici entendue au sens large et s’exprime en termes taxinomique, génétique et fonctionnel, de l’échelle de l’espèce à celle des écosystèmes.

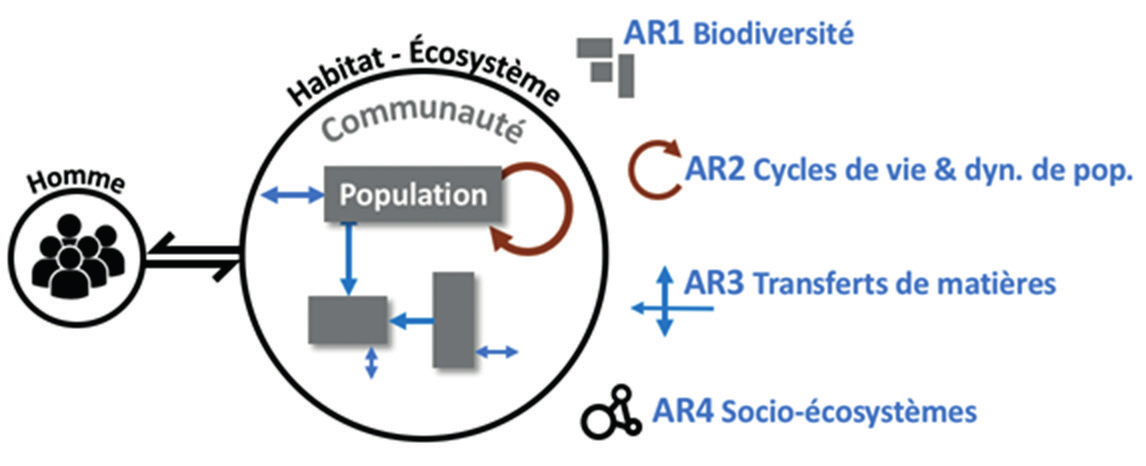

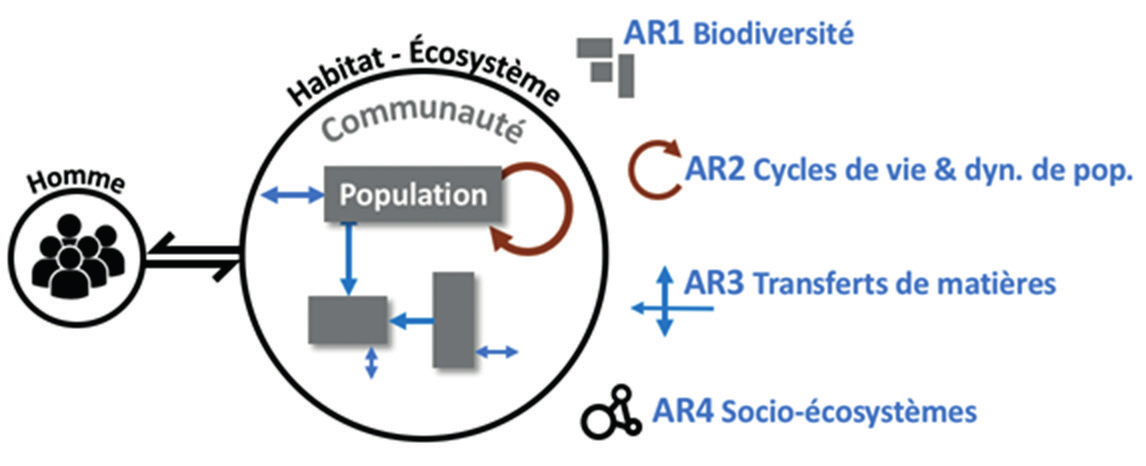

La stratégie de recherche de l’équipe DISCOVERY est définie en quatre Axes de Recherches (AR1-AR4, voir figure) qui visent à caractériser comment les contraintes environnementales naturelles et anthropiques structurent i) la biodiversité des populations et communautés (AR1), ii) l’histoire de vie des individus, la dynamique des populations et leurs migrations (AR2), et iii) les flux d’énergie et de matière au sein des populations, communautés et écosystèmes (AR3). In fine, nos recherches visent à apporter des outils dans la compréhension du fonctionnement des écosystèmes passés et présents en incluant leur composante humaine, pour aider à la mise en place de politiques de gestion, de planification et de conservation des socio-écosystèmes (AR4).

Schéma conceptuel de l’équipe DISCOVERY

Les travaux de l’équipe DISCOVERY s’effectuent sous toutes les latitudes. En milieu tempéré notamment, l’équipe DISCOVERY a acquis de longues séries d’observations passées (paléo-écologie & archéologie) et actuelles permettant les points de départs des analyses des trajectoires des socio-écosystèmes. Dans les régions polaires, sub et inter-tropicales, où les connaissances scientifiques font encore défaut, l’équipe DISCOVERY poursuivra ses recherches disciplinaires (écologie, biologie et biogéochimie) tout en initiant les interactions entre sciences de la nature & sciences humaines.

Les zones géographiques faisant l’objet de travaux au sein de l’équipe DISCOVERY sont :

- Tempérées : Mer d’Iroise, Rade de Brest, Golfe de Gascogne, Manche, Nouvelle-Zélande, Méditerranée ;

- Tropicales et sub-tropicales : Territoires outre-mers (Antilles, Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, St Martin), Brésil, Chili, Équateur, Gabon, Îles Galapagos, Mexique, Pérou, Sénégal, Cap Vert, Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

- Polaires et sub-polaires : St Pierre et Miquelon, Mer Baltique, Mer du Groenland, Mer de Barents, Svalbard, Canada (Golfe du St- Laurent, Baie de Baffin, Mer de Beaufort), Terre-Adélie.

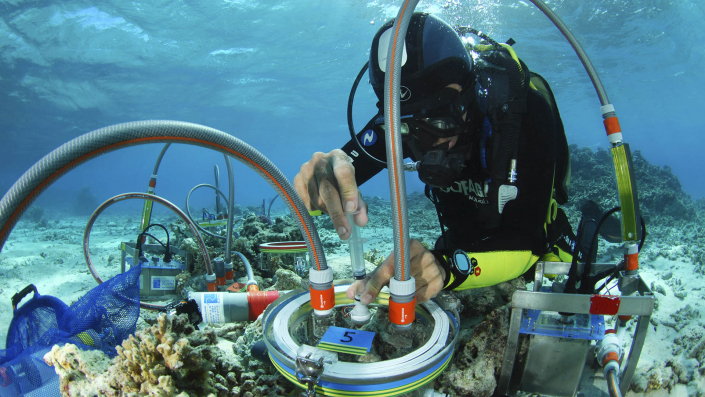

La prise en compte de la complexité des écosystèmes aux différentes échelles spatiales et temporelles sera rendue possible par la combinaison des multiples outils et approches développés et utilisés par l’équipe, couplant observation, expérimentation et modélisation :

- Observation : taxonomie animale et végétale, taxonomie moléculaire, monitoring biologique, bio-logging, imagerie (microscopie, benthique 2D & 3D), acoustique active et passive, biomarqueurs trophiques, séries temporelles, sclérochronologie, instrumentation in situ haute fréquence (acoustique, capteurs multi-paramètres, télédétection par drones, satellites,…), navires océanographiques, biostatistiques, planification spatiale législative (droit de l’environnement marin) ;

- Expérimentation : bassins d’expérimentation, microcosmes & mésocosmes pélagiques et benthiques (in vitro & in situ), enceintes benthiques, banc d’écophysiologie in/ex natura, populations sentinelles ;

- Modélisation : écologie numérique, bioénergétique, biodémographique et biophysique, trophique, biogéochimique, diagénétique et socio-écologique.

L’ensemble de ces travaux s’effectuera dans le cadre de projets de grande envergure à l’échelle nationale, européenne et internationale (ANR, Biodiversea, Green deal, ERC, RISE, LEFE/EC2CO, OFB, Flagship EUR ISblue, Belmont Forum, ECOSUD, MITI CNRS…), actuellement en cours ou à venir (à déposer), en majorité portés par des membres de l’équipe DISCOVERY. Ils s’inséreront également au sein de grands réseaux et/ou laboratoires internationaux (IRP BeBEST2, LMI Discoh 2, Tapioca, GDRi, GDR LIGA et JEAI).

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/06/Michaud-Emma.jpg

1080

1920

sherve@univ-brest.fr

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/10/logo-lemar-big.png

sherve@univ-brest.fr2018-06-18 17:26:092023-06-14 14:41:27Emma MICHAUD

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/06/Michaud-Emma.jpg

1080

1920

sherve@univ-brest.fr

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/10/logo-lemar-big.png

sherve@univ-brest.fr2018-06-18 17:26:092023-06-14 14:41:27Emma MICHAUD