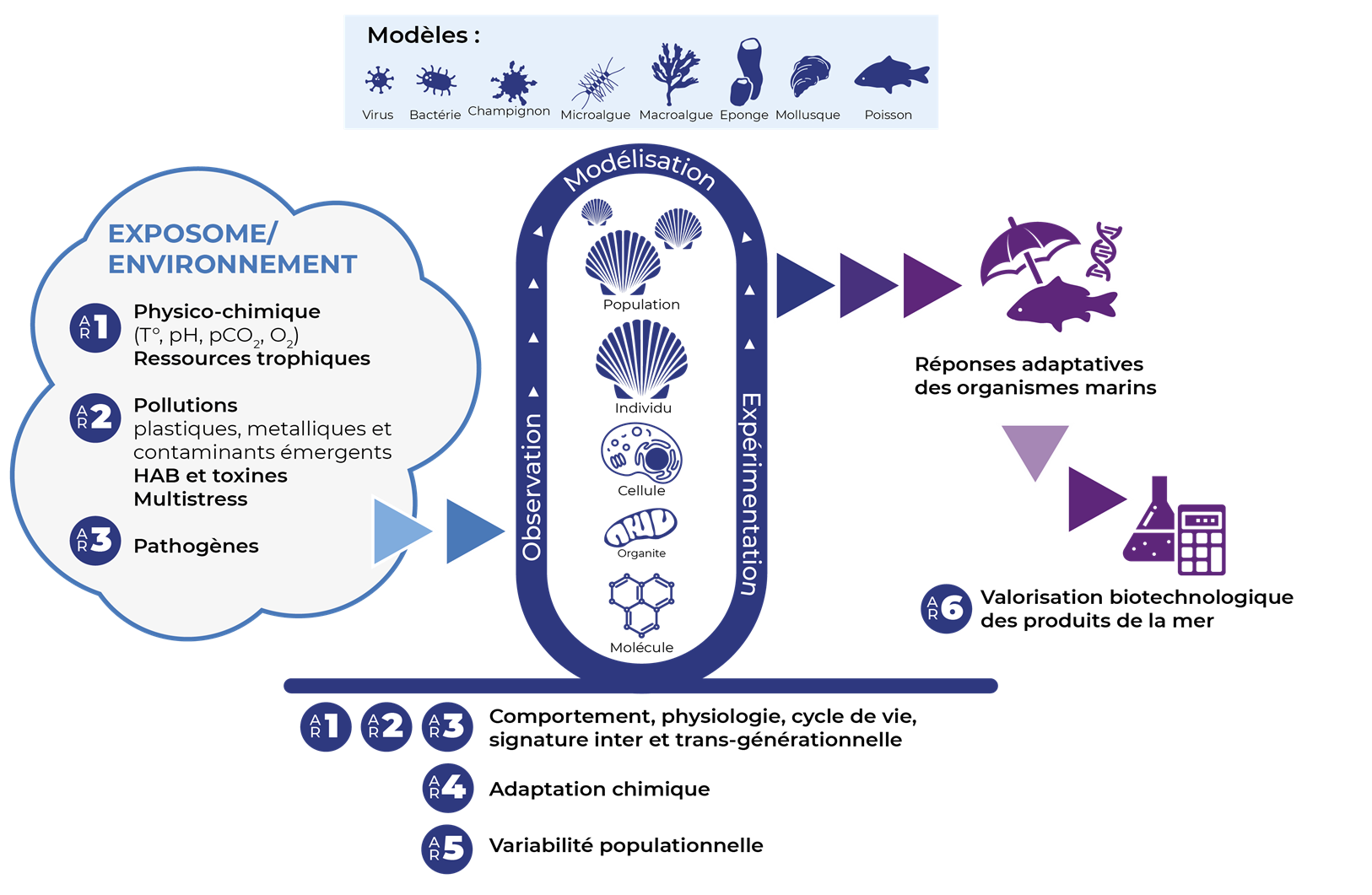

Contexte scientifique et enjeux

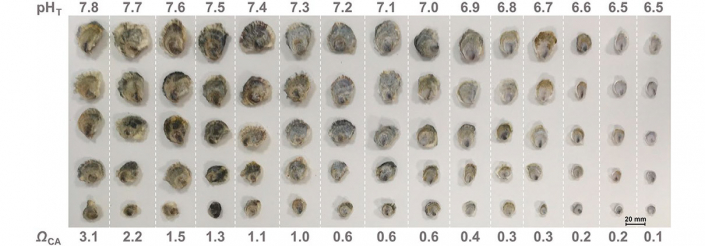

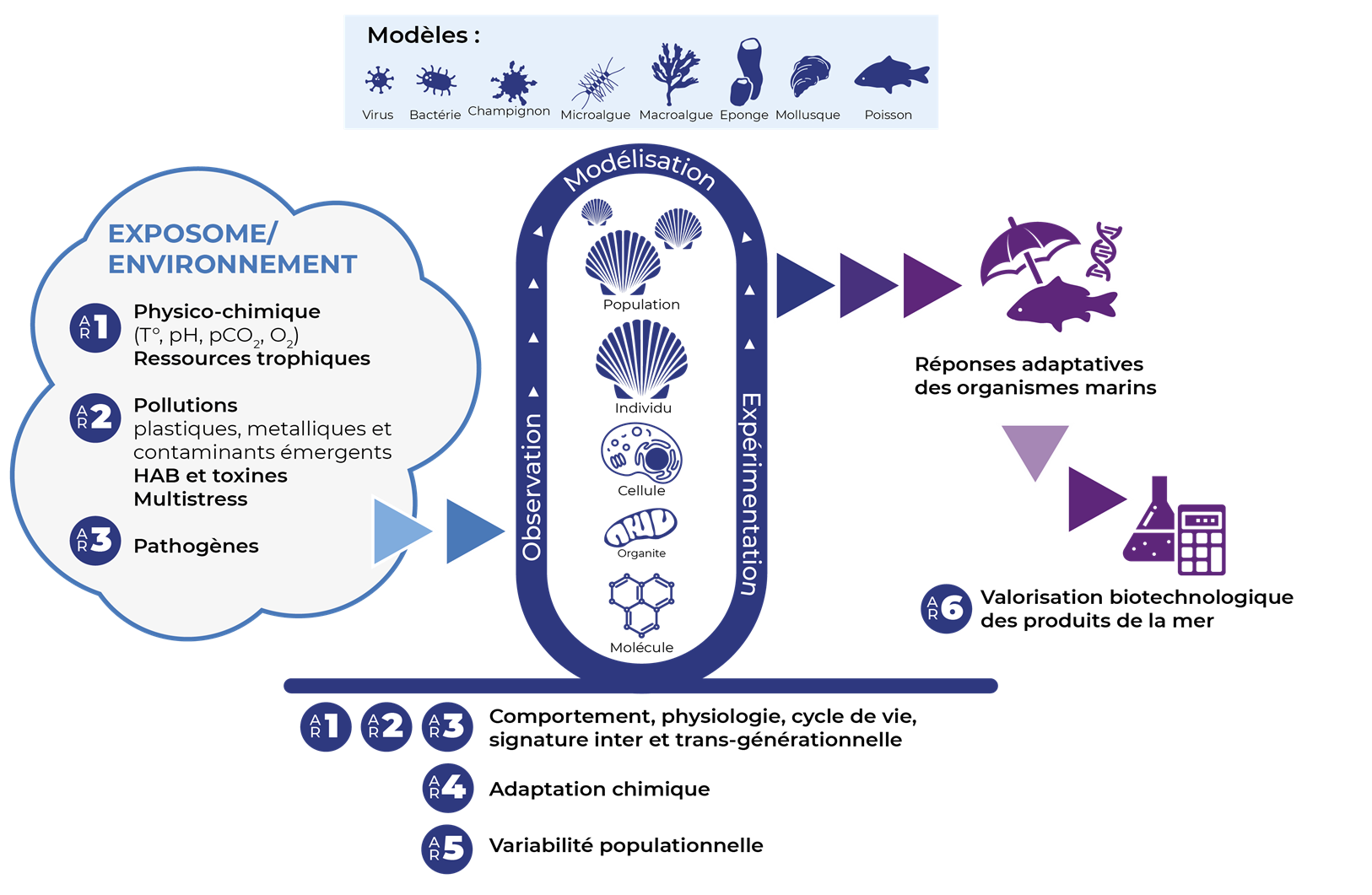

Les organismes constituant une partie des écosystèmes marins doivent faire face au changement global tant pour sa composante climatique que pour toutes ses autres composantes anthropiques (polluants, contaminants émergents). C’est particulièrement le cas en zones côtières et estuariennes qui hébergent la majorité des ressources halieutiques et aquacoles. Dans ce contexte, les facteurs environnementaux (température, oxygène, pH, salinité, courantologie, agents contaminants, conditions trophiques) sont susceptibles, seuls ou en interaction (multistress) de modifier le fonctionnement physiologique des organismes, leur fitness (valeur sélective), et de modifier l’équilibre des écosystèmes. Ces équilibres reposent notamment sur des réseaux d’interactions biotiques entre différentes espèces au sein de communautés (ex: interactions trophiques, interactions hôtes-microorganismes).

Afin de mieux comprendre et prédire les impacts des forçages environnementaux sur les organismes, il est important de mieux caractériser leur fonctionnement physiologique à l’échelle individuelle, communautaire et populationnelle, et de mieux appréhender leur capacité à procéder à des ajustements phénotypiques (physiologiques et/ou de leur comportement). Cette plasticité phénotypique joue un rôle clé dans les réponses adaptatives (adaptation/acclimatation) des individus à court et long termes.

La caractérisation des réponses phénotypiques individuelles en termes de traits d’histoire de vie (ou plus largement de traits biologiques quantitatifs), la définition de leur caractère adaptatif, non adaptatif ou neutre, ainsi que l’étude de la composante génétique des populations constituent des bases essentielles pour prédire, notamment à travers les approches de modélisation (lien avec l’équipe DISCOVERY et l’axe transverse “Couplage observation, expérimentation et modélisation”), l’impact des contraintes environnementales sur l’évolution des populations et sur les interactions biotiques au sein des écosystèmes.

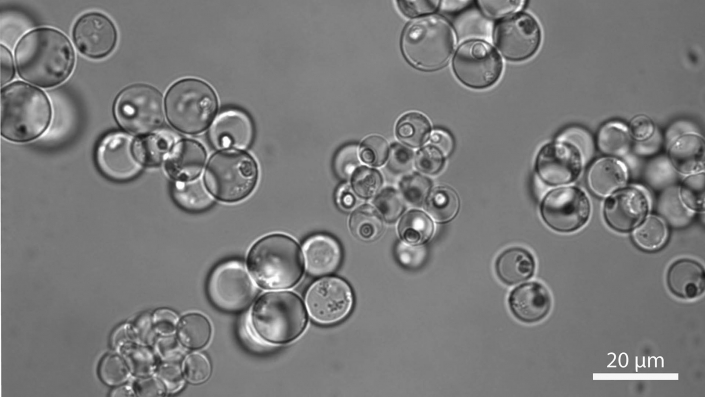

L’équipe PANORAMA peut s’appuyer sur des compétences pluridisciplinaires en physiologie, génétique, biochimie, microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire pour aborder par des approches intégratives ces thématiques de recherche. Les arrivées récentes dans l’équipe de biogéochimiste, microbiologistes, électrophysiologiste, physiologistes de la nutrition et du phytoplancton renforceront cette pluridisciplinarité. En plus des approches observatoires réalisées in situ, l’équipe bénéficie de structures permettant d’expérimenter sur les organismes (microorganismes, bivalves, gastéropodes, poissons) en milieu contrôlé à l’échelle individuelle (structures d’élevages) et maintenant à l’échelle cellulaire (mise en place d’une structure de cultures cellulaires commune à l’équipe).

Structuration et questionnements scientifiques identifiés

L’équipe est structurée en 6 axes de recherche chacun se focalisant sur des objectifs scientifiques spécifiques, mais tous tournés vers nos objets d’étude principaux:

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/06/fabioux-caroline-web2.jpg

1080

1920

sherve@univ-brest.fr

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/10/logo-lemar-big.png

sherve@univ-brest.fr2018-06-18 17:25:222021-01-04 13:42:22Caroline FABIOUX

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/06/fabioux-caroline-web2.jpg

1080

1920

sherve@univ-brest.fr

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/wp-content/uploads/2018/10/logo-lemar-big.png

sherve@univ-brest.fr2018-06-18 17:25:222021-01-04 13:42:22Caroline FABIOUX