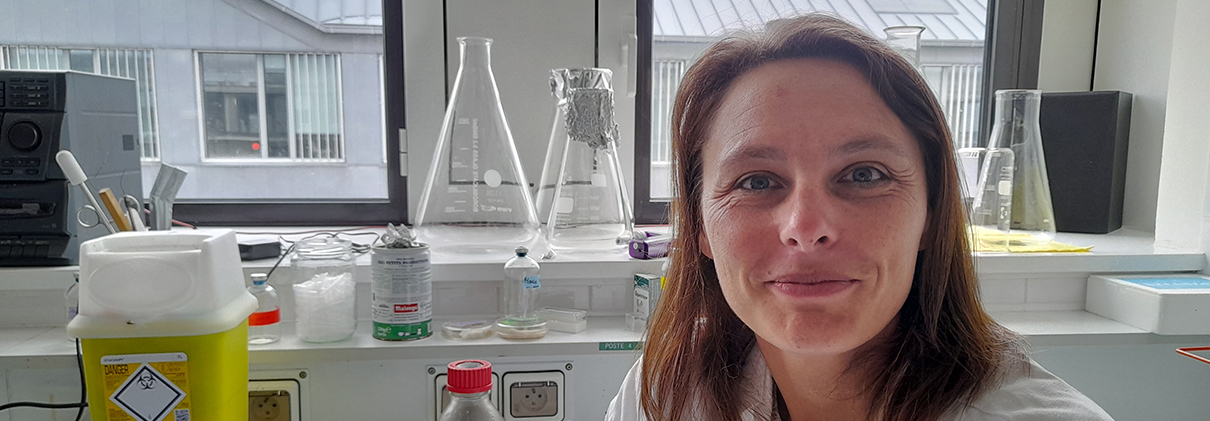

Sophie Mieszkin, Maître de conférences en écologie et physiologie microbienne au laboratoire BEEP

Que faisais-tu avant de venir à l’IUEM ?

Suite à ma Licence de Biologie, j’ai réalisé le master de sciences biologiques marines à l’IUEM car j’étais intéressée par le domaine marin. J’ai effectué mon stage de master 2 à l’Ifremer de Plouzané et j’ai eu ensuite l’opportunité de continuer en thèse afin de développer des marqueurs de PCR en temps réel (Polymerase Chain Reaction, technique moléculaire permettant d’obtenir d’importantes quantités d’un fragment d’ADN), ciblant des bactéries appartenant à l’ordre des Bacteroidales, afin de discriminer l’origine humaine ou animale des contaminations fécales dans l’environnement littoral. Suite à l’obtention de mon doctorat en 2010, je suis partie 20 mois en post-doctorat en Angleterre à l’université de Birmingham pour faire de l’écologie microbienne en étudiant les interactions entre les biofilms bactériens et le recrutement des micro- et spores de macro-algues dans le contexte du biofouling. De retour en France, j’ai travaillé comme ATER à l’ESIAB car je voulais développer des compétences en enseignement, puis j’ai eu le concours de Maître de conférences en 2014. J’ai obtenu un poste à l’université de Lorraine où je suis restée 4 ans pour faire de l’écologie microbienne en environnement forestier. Je suis revenue ici, au laboratoire BEEP, en 2018 par mutation pour revenir à de l’écologie microbienne marine.

Pourquoi as-tu choisi l’IUEM ?

Je connaissais déjà bien l’IUEM et savais ce qui se faisait dans les labos. Même si ma parenthèse écologie forestière était très intéressante, j’ai toujours été passionnée par les thématiques marines et j’avais gardé des contacts pour de potentielles opportunités.

Que fais-tu à l’IUEM ?

Dès mon arrivée, je suis intervenue dans des enseignements de microbiologie, de la licence au Master MFA (microbiologie fondamentale et appliquée) de l’UFR sciences que je codirige avec Mohamed Jebbar.

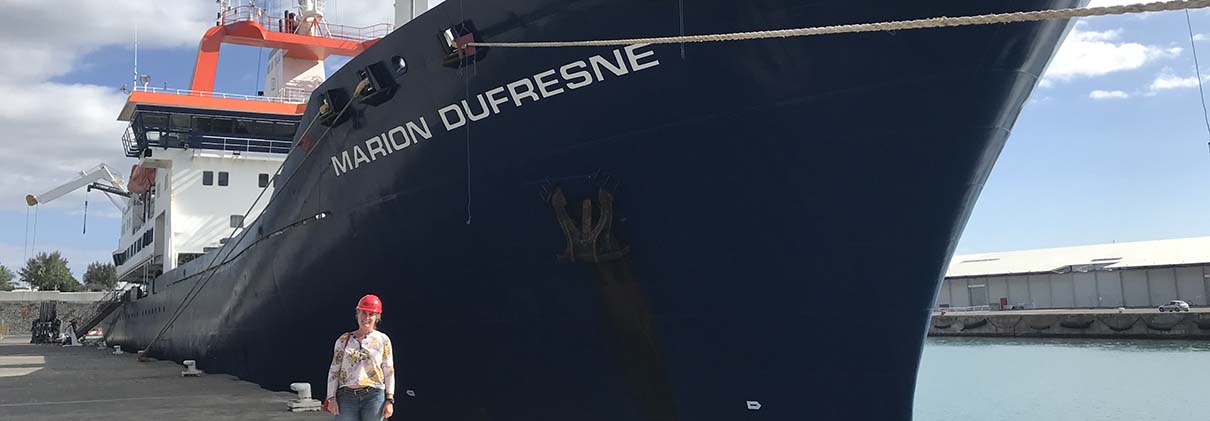

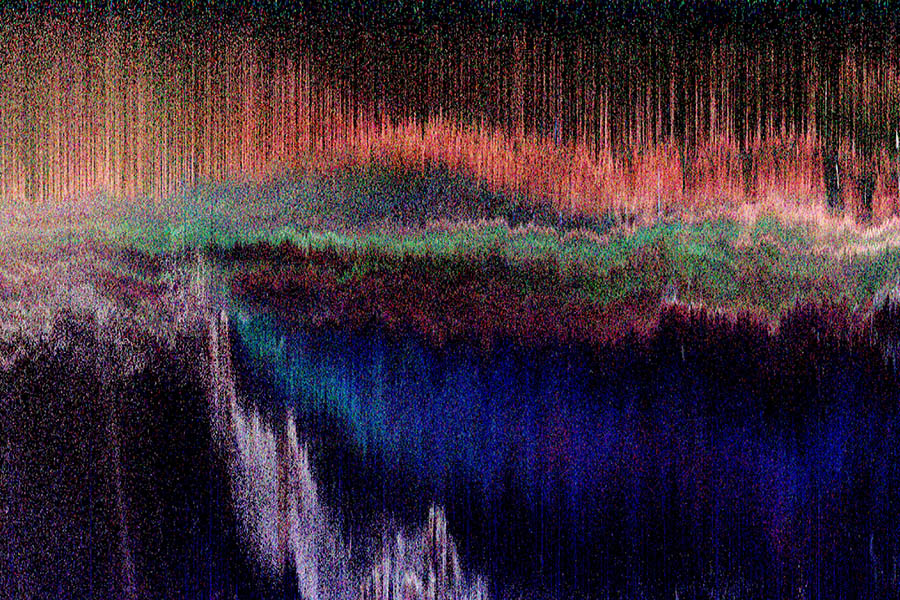

En recherche, j’ai développé un nouvel axe en écologie et physiologie microbienne au labo et je m’intéresse donc aux microorganismes (bactéries et archées) impliqués dans le cycle du fer au niveau des sources hydrothermales marines profondes. Fait marquant, j’ai décroché une ANR JCJC IRON2MI il y a deux ans, qui me permet de construire ma petite équipe autour de cette thématique et de le lancer réellement. Entre autre, nous essayons d’isoler de nouveaux microorganismes capables de réduire ou bien d’oxyder le fer pour mieux comprendre les voies métaboliques impliquées dans ces réactions d’oxydation-réduction. En complément, nous utilisons des approches de metabarcoding (technique d’identification moléculaire permettant la caractérisation génétique d’un ensemble d’individus présent dans un échantillon à partir d’une courte séquence d’ADN) pour l’étude des communautés microbiennes et de metagénomique afin de reconstruire des génomes et tout particulièrement d’organismes impliqués dans le cycle du fer. Dans le cadre de cette nouvelle thématique et de l’ANR LIFEDEEPER, j’ai eu l’opportunité en octobre 2023 de participer à la campagne océanographique BICOSE 3. J’ai collecté moi-même des échantillons au niveau du champs hydrothermal TAG situé sur la ride medio-atlantique et de faire une plongée dans le Nautile.

As-tu des anecdotes professionnelles à nous raconter ?

Allez, une en enseignement et une en recherche. Quelques semaines après être recrutée à l’université de Lorraine, j’ai donné des TP de mycologie. J’étais en blouse et les étudiants aussi. Une étudiante fait un malaise, j’appelle alors un régulateur de l’université pour que l’étudiante puisse aller à l’infirmerie. Quand la personne arrive dans la salle, elle demande l’enseignant et je lui dis donc que c’est moi, or elle ne me croit pas et pense que je suis une étudiante. J‘ai dû batailler pour qu’elle me croie, heureusement les étudiants étaient de mon côté… Aujourd’hui cela ne m’arrive plus !

Souvenir aussi d’un congrès à Seattle où je réalise en présentation orale le vendredi matin dès la début de la session. Je partage une chambre avec un amie qui elle, a continué la fête après le gala du jeudi soir. Elle rentre tard (ou tôt) et pas forcément en pleine forme. Bilan, je ne dors pas beaucoup de la nuit et je la vois encore bien se marrer derrière ses lunettes noires quand je suis sur l’estrade…

Quel est ton plus beau souvenir de boulot ?

Évidemment ma plongée en Nautile à l’automne dernier avec des émotions variées : l’excitation, le stress, la joie et l’émerveillement. J’ai été très impressionnée par la technique et le savoir-faire des pilotes et au fond (quand on voit affiché -3650m), aucune peur (juste un peu de stress), que de l’émerveillement. Les 8h dans le Nautile passent trop vite !

Quels sont tes centres d’intérêt ?

J’ai fait beaucoup de plongée en mer d’Iroise dès la thèse puis aujourd’hui avec les enfants nous faisons du Kayak en famille. Je fais du vélo et de la randonnée. Toujours des sports de plein air. J’adore jardiner, observer l’évolution de mon jardin au fil des saisons et la résilience des plantes soumises aux tempêtes de la pointe du Finistère.

As-tu une devise ?

C’est dans nos différences que la beauté prend tout son sens (Zohra Aaffane).

Crédit photos

Johanne Aubé /Ifremer

Eva Pouder / UBO

Contact

Sophie Mieszkin / UBO