La campagne océanographique Warmalis 3 est en cours !

Campagne océanographique Warmalis 3 : comprendre le fonctionnement de l’écosystème océanique pélagique et déterminer in fine son influence sur les ressources en thon dans la région du Pacifique occidental et central

La campagne WARMALIS 3, qui a lieu du 25 septembre au 8 novembre à bord du N/O ANTEA, a pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème océanique pélagique et déterminer son influence sur les ressources en thon dans la région du Pacifique occidental et central d’où proviennent plus de 50% des captures mondiales. En particulier, la campagne étudie les niveaux trophiques intermédiaires (zooplancton et micronecton) qui constituent la nourriture principale de tous les grands pélagiques du Pacifique. Pour ce faire, des données biologiques (chalut micronecton, filets à zooplancton, sondeurs EK80 et profileurs acoustiques), physiques et chimiques sont collectées.

Exemple de capture de micronecton, avec des organismes gélatineux, des petits poissons et des crevettes communément consommés par les thons et autres prédateurs supérieurs (Photo : V. Allain, SPC-IRD).

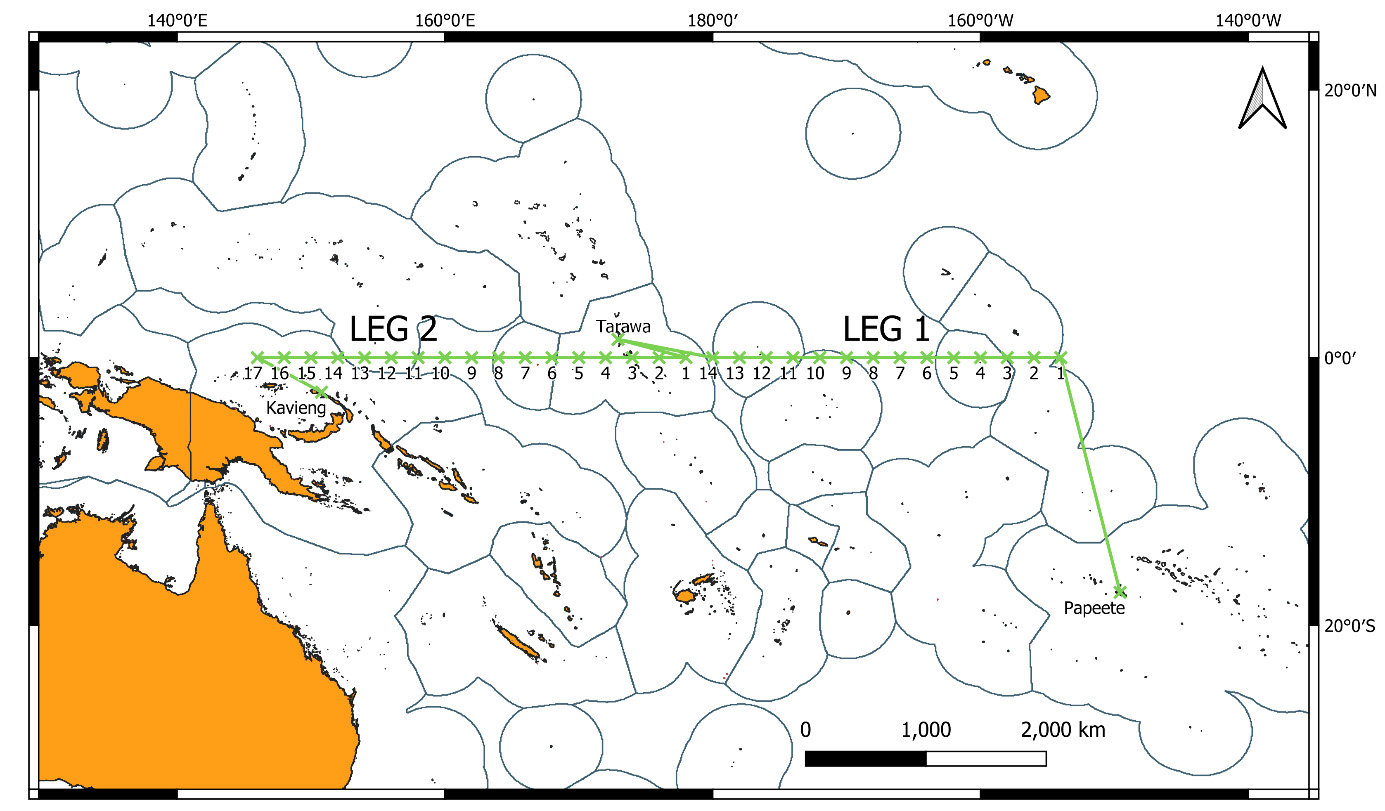

WARMALIS 3 est la dernière d’une série de 3 campagnes (2021, 2022, 2023) faisant partie du projet MICROPAC (Micronecton dans le Pacifique, 2021-2023) porté par Christophe Menkès (IRD/UMR ENTROPIE) et Valérie Allain (CPS) avec pour unités partenaires : MIO, IMAGO, LEMAR, LOPS, LEGOS et CLS. Après avoir exploré le Pacifique ouest et central du sud vers le nord, l’équipage réalise cette année une traversée de 45 jours d’est en ouest le long de l’équateur.

Quatre collègues du LEMAR sont embarqués : Laure Barbin, Jérémie Habasque, Anne Lebourges et Anaïs Médieu.

Plan de campagne pour Warmalis 3.

Vous pouvez suivre le journal de bord sur le blog de la mission.