Mercure hydrothermal : l’histoire naturelle d’un contaminant

Notre collègue Hélène Planquette a participé à une étude internationale coordonnée par le CNRS visant à estimer la contribution des sources hydrothermales au stock de mercure présent dans les océans.

Cette étude vient d’être publiée dans la revue Nature Geoscience et fait l’objet d’un communiqué du CNRS :

Une équipe internationale de chercheurs, coordonnée par le CNRS (voir encadré), a établi la première estimation mondiale des émissions hydrothermales de mercure (Hg) provenant des dorsales médio-océaniques. La Convention de Minamata sur le mercure de l’ONU vise à réduire l’exposition humaine au mercure toxique à travers la réduction des émissions anthropiques. Nous sommes principalement exposés via la consommation de poissons qui bioaccumulent le Hg de l’océan. Le paradigme actuel est que les émissions anthropiques de mercure (actuellement 3 100 t an-1) sont à l’origine de l’augmentation du réservoir océanique mondial de mercure de 21 %. Cette estimation est erronée car nous ne savons pas quelle quantité de mercure naturel résidait dans l’océan avant le début des émissions anthropiques.

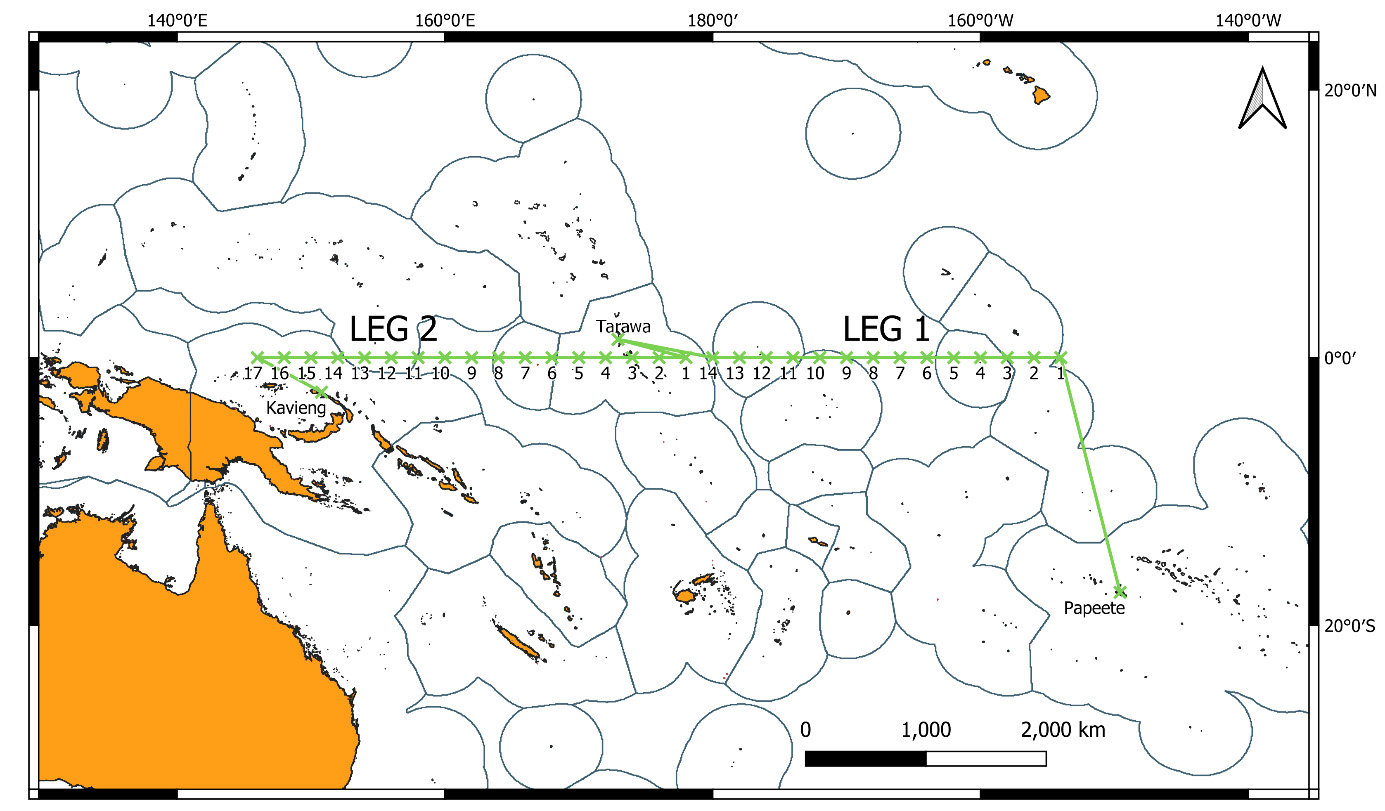

Nous ne sommes également pas en mesure de quantifier l’impact des émissions anthropiques sur les niveaux de Hg chez des poissons. L’hydrothermalisme est la seule source directe de Hg naturel vers l’océan. Des études antérieures, basées uniquement sur les mesures des fluides hydrothermaux, suggéraient que les apports du Hg hydrothermal pourraient se situer entre 20 et 2 000 t an-1. Cette nouvelle étude a utilisé, en plus des mesures de fluides, des mesures de panaches hydrothermaux, d’eaux de mer et de carottes de roches provenant de la source hydrothermale Trans-Atlantic Geotraverse (TAG) sur la dorsale médio-atlantique.

La combinaison des observations suggère que la majorité du Hg enrichi dans les fluides, serait diluée dans l’eau de mer et qu’une petite fraction précipiterait localement. Une extrapolation des résultats indique que le flux hydrothermal global de Hg provenant des dorsales médio-océaniques est faible (1,5 à 65 t an-1) par rapport aux missions anthropiques de Hg. Bien que cela suggère que la majeure partie du Hg, présent dans l’océan, est d’origine anthropique, cela laisse également espérer que la mise en œuvre stricte des réductions d’émissions, dans le cadre de la Convention de Minamata, réduira les niveaux de mercure des poissons et l’exposition des humains.

Référence de l’article :

Torres-Rodriguez, N., Yuan, J., Petersen, S. et al. Mercury fluxes from hydrothermal venting at mid-ocean ridges constrained by measurements. Nat. Geosci. (2023).