Publication : la surpêche a réduit de moitié les populations mondiales de poissons chondrichthyens

Notre collègue post-doctorant Nathan PACOUREAU est co-premier auteur (avec le Pr Nicholas K. Dulvy de l’uniersité Simon Fraser au Canada) d’une étude internationale dont les résultats viennent d’être publiés dans le prestigieux journal Science. L’analyse s’inscrit dans le cadre du projet Global Shark Trends, mobilisant 322 experts sur huit ans.

Cet article révèle que la surpêche a réduit de moitié les populations mondiales de poissons chondrichthyens (requins, raies et chimères) depuis 1970 entraînant une érosion généralisée des fonctions écologiques et un risque d’extinction exceptionnellement élevé.

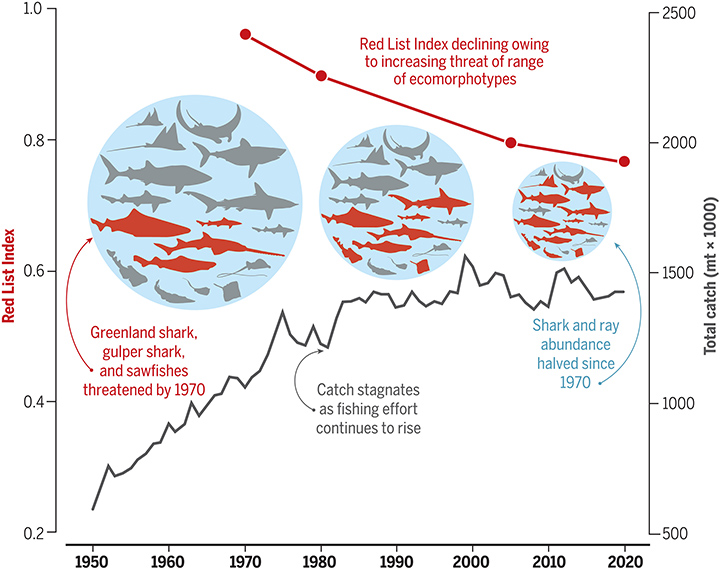

L’équipe de recherche a développé un Indice de la Liste Rouge de l’IUCN (Red List Index, RLI) qui montre que le risque d’extinction des chondrichthyens a augmenté de 19%. L’étude souligne aussi que la surpêche des plus grandes espèces dans les habitats côtiers et pélagiques pourrait éliminer jusqu’à 22 % des fonctions écologiques. Ces prédateurs jouent en effet un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes marins. À titre d’exemple, les requins de récif contribuent au transfert de nutriments, et les raies participent à l’oxygénation des sédiments marins, favorisant la productivité océanique et le stockage du carbone.

Figure : Les captures mondiales reconstituées de tous les chondrichtyens ont atteint leur maximum à la fin des années 1980 et stagnent depuis lors, malgré un doublement de l’effort de pêche. Cette situation est probablement due à l’augmentation de la non-durabilité et de l’effondrement des populations, qui a entraîné une augmentation du nombre d’espèces menacées d’extinction, comme le montrent les baisses de l’IPR depuis 1970. Au fil du temps, la RLI a continué à décliner en raison de l’épuisement en série des requins et des raies les plus grands et les plus importants sur le plan fonctionnel, certains au point d’extinction locale (poissons-scies et autres raies rhinocéros), avant que les pêcheries n’épuisent successivement les grandes raies pastenagues, les raies aigles, les requins anges, les requins marteaux et les requins requin-taupes. Il en résulte une représentation croissante des individus et des espèces de petite taille dans les captures. Une valeur RLI de 1 indique qu’un taxon donné est classé dans la catégorie « préoccupation mineure » de la liste rouge de l’UICN (c’est-à-dire qu’il ne devrait pas s’éteindre dans un avenir proche), tandis qu’une valeur RLI de zéro indique que tous les taxons se sont éteints. mt, tonnes métriques.

Malgré cette situation critique, l’équipe souligne les développements positifs dans la compréhension et la conservation des requins et des raies. Réduire la pression de pêche, améliorer la gestion des pêcheries et éliminer les subventions néfastes pourraient inverser cette tendance. Des exemples de réussite existent, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, où des efforts de conservation portent leurs fruits.

Cette publication a fait l’objet d’un bel article de vulgarisation sur le site web de l’UBO

Référence

Dulvy NK, Pacoureau N, Matsushiba JH, Yan HF, VanderWright WJ, Rigby CL, Finucci B, Sherman CS, Jabado RW, Carlson JK, Pollom RA, Charvet P, Pollock CM, Hilton-Taylor C and Simpfendorfer CA. Ecological erosion and expanding extinction risk of sharks and rays (2024) Science 386, eadn1477. DOI: 10.1126/science.adn1477

©Ebeena_Francis

©Ebeena_Francis

Illustration de Marie Champeau

Illustration de Marie Champeau