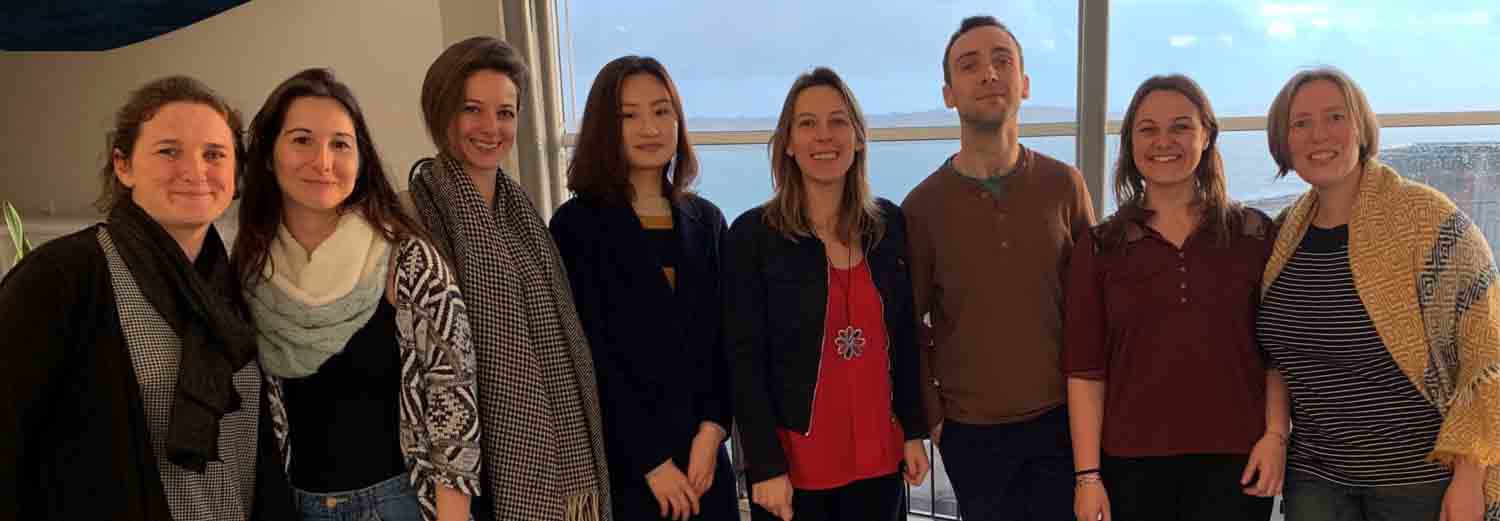

Patrick Le Chevalier, Maître de conférences en biochimie au LBCM-UBO Quimper

Que faisais-tu avant de venir à l’IUEM ?

J’ai obtenu mon DEA de chimie marine en 1988. S’ensuit une pause sous les drapeaux, puis j’ai continué en thèse pour devenir docteur en 1994. J’ai travaillé sur l’étude d’enzymes digestives chez des invertébrés marins d’intérêt aquacole (crevettes et coquilles St Jacques). Ma thèse a été conduite au laboratoire de Biologie Marine du collège de France à Concarneau sous la houlette d’Alain Van Wormhoudt et Daniel Sellos. Durant ma thèse, j’ai fait un séjour de 6 mois au Japon dans une école entièrement dédiée à l’aquaculture et aux biotechnologies aquacoles, école située à 200 km au nord de Sendai , School of Marine Biosciences, Kitasato University, Sanriku, Iwate 022-0101, Japan. C’est en septembre 1995 que j’ai été nommé MCF à l’IUT de Quimper après y avoir été ATER de 1994 à 1995 où j’ai enseigné la biochimie et ai mis en place des TP de biologie moléculaire. Les années 90 signaient le début du déclin de la pêche et donc la nécessité de développer l’aquaculture (cf FAO). La maîtrise du cycle de vie des animaux susceptibles d’être en élevage s’avérait une priorité dans de futurs enjeux économiques : la nutrition constitue un point clé en aquaculture. J’ai participé à un vaste projet diligenté par l’Ifremer ayant pour objet l’amélioration des performances de croissance d’animaux marins d’intérêt aquacole. Ainsi, afin de mieux comprendre les processus de digestion, j’ai isolé et caractérisé des enzymes et ai déterminé certains paramètres biochimiques et cinétiques. Puis j’ai déterminé la séquences de ces enzymes à partir de leurs ADNc respectifs. J’ai ainsi pu montrer que 50 % des messagers de l’hépatopancréas de crevette codait la chymotrypsine.

Pourquoi as-tu choisi l’IUEM ?

J’ai fréquenté 4 laboratoires sur le site de Quimper : le Laboratoire Universitaire de Recherche en Agro-alimentaire de Quimper (LURAQ), le Laboratoire Universitaire de Microbiologie en Agro-alimentaire de Quimper (LUMAQ), le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbiennes ( LUBEM) et enfin le Laboratoire de Biotechnologie et Chimie marines ( LBCM). Ce n’est que depuis 2015 que je suis officiellement à l’IUEM. Toutefois, de 1998 à 2010, j’ai travaillé avec une chercheuse de l’IUEM, Christine Paillard, sur la maladie de l’anneau brun (MAB). Les objectifs de nos recherches ciblaient d’une part l’identification de facteurs de virulence et d’autre part l’isolement de vibrions sur des espèces de palourdes pêchées dans l’archipel des Glénan, et notamment « la rose des Glénan ». Ainsi nous avons montré que la pathogénicité de la bactérie, Vibrio tapetis, responsable de la MAB impliquait un système complexe de sécrétion « type VI », et par ailleurs, nous avons isolé deux nouvelles souches de vibrion, l’une à partir de la « rose des Glénan », alias Tapes rhomboides et l’autre à la partir de la palourde « d’ivrogne »( appellation par les pêcheurs dragueurs), la dosine, Dosinia exoleta. Par ailleurs, cette dernière souche de vibrion fait l’objet d’un dépôt de brevet avec les collègues de l’IUEM.

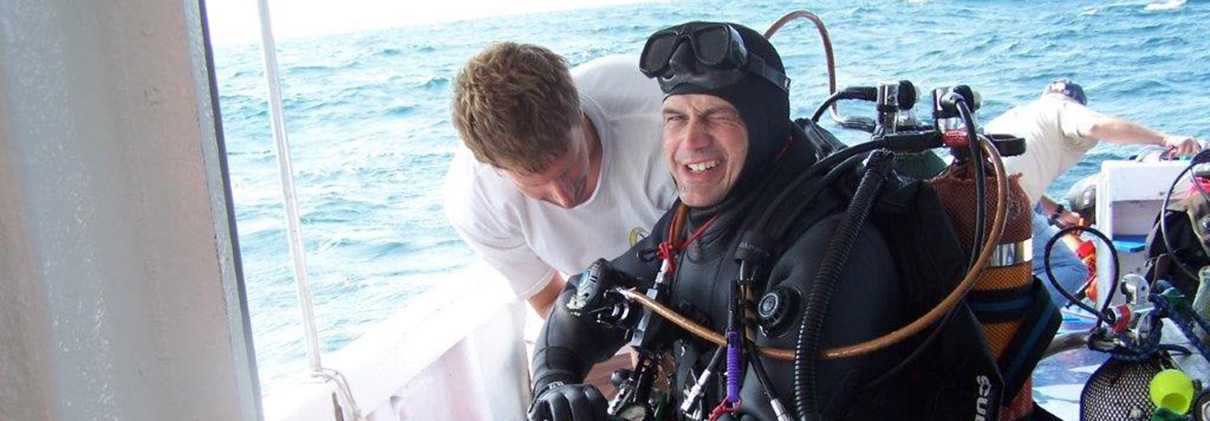

Certes depuis 2015, je suis officiellement membre de l’IUEM, et outre ma collaboration avec Christine, j’ai également fait partie du staff encadrant plongée, action coordonnée par Gérard Thouzeau pour assurer la formation de plongeur scientifique du CNRS de 1996 à 2012.

Fort de tout cela, force est de constater que mon intégration à l’IUEM était une destinée inéluctable !!!

Que fais-tu à l’IUEM ?

J’assure l’enseignement de biochimie et de biologie moléculaire en BUT à l’IUT de Quimper pour les parcours BMB (biochimie médicale et biotechs) et SAB (sciences des aliments et biotechnologies). Par ailleurs, je suis directeur des études en BUT 1ère année. De 2012 à 2017, j’ai créé et géré le fonctionnement d’une licence professionnelle « Aquaculture et valorisation de produits aquacoles alias Aquaval » et bon nombre d’intervenants était des collègues de l’IUEM.

Mes activités de recherches actuelles visent à comprendre les relations « bénéfiques » hôte-microbiote (bactériote), dans le cadre de l’holobionte. Je travaille sur un groupe animalier fort singulier que sont les échinodermes. Mais le modèle d’étude phare reste l’holothurie, concombre de mer. Dernièrement, en décembre 2021, a été soutenue une thèse par Hélène Laguerre au LBCM-UBO : Microbiote des échinodermes : Spécificité et Plasticité des microbiotes chez l’holothurie. Ainsi, ses travaux de thèse ont mis en exergue la spécificité et la plasticité des microbiotes chez l’hôte H. forskali, mais également l’existence d’un core microbiote résidentiel composé de genres bactériens marins ubiquistes, jouant très probablement un rôle essentiel dans l’homéostasie. En parallèle de ses travaux réalisés en métagénomique, le microbiote cultivable a été « suivi » et des souches ont été isolées afin de constituer une souchothèque d’intérêt pour l’aquaculture. Parmi ces souches, 142 souches à activités antibactériennes ont été identifiées sur la base de leur ADNr 16S. Hélène a bénéficié d’un soutien de l’ED-SML via un contrat doctoral.

Et donc, l’un des objectifs de recherche du LBCM-UBO concerne l’utilisation de certaines bactéries autochtones en tant que futures probiotiques en aquaculture. Ainsi, nous avons au laboratoire plusieurs bactéries qui sont en phase de « preuve de concept » pour être utilisées en tant que futurs probiotiques en aquaculture.

Le dispositif SEA-EU va me permettre non seulement d’accueillir un master II européen en début de semestre 2024 sur le thème mentionné ci-dessus mais également de réaliser un projet exploratoire de recherche avec la Nord University de Bodø. En fait, j’ai renoué contact avec un collègue avec qui nous avions travaillé Christine paillard et moi dans le passé : Kjetil Kornes. Mon projet financé par Projects 2024 – SEA-EU-search@9 s’inscrit dans une logique d’utilisation de probiotiques en aquaculture et s’intitule “Probiotic treatment to enhance growth and gut health in Atlantic salmon ». Les expérimentations zootechniques seront conduites dans « Aquaculture Division » à Nord University en 2024.

Par ailleurs, je suis membre du collège B au Conseil de l’IUEM depuis cette année.

As-tu des anecdotes professionnelles à nous raconter ?

Les dessous du Marion Dufresne

Marc Le Romancer, un collègue responsable du programme HOTVIR m’a sollicité en tant que plongeur scientifique pour effectuer des échantillonnages de sédiments, de gaz sur des sources hydrothermales à faible profondeur en terres et mers australes (TAAF) lors de deux campagnes de prélèvement (2009 et 2011). La rotation des iles sub-australes pour déposer matériels et personnels se fait avec le navire Marion Dufresne. Le périmètre d’action de chacun est défini par la mission pour laquelle il est recruté et uniquement pour cela. Décembre 2011 au large de l’Ile Amsterdam, panique à bord, le pacha du « Marduf » souhaite en urgence une inspection des arbres d’hélice du bateau avec une caméra. Et me voilà sur un fond de 4000m mais en immersion à 6 mètres à scruter les dessous du navire.

ADP !

Lors d’un colloque international, c’est le moment idoine pour demander aux congressistes étrangers d’apporter leur spécialité du pays : et donc pour la Norvège, du saumon ! Mais cela était sans compter un mouvement social de ADP alias Aéroport de Paris. Ainsi, nos camarades norvégiens se sont retrouvés démunis de leurs bagages et donc sans habit mais leurs valises pleines de saumon, valises encalminées dans un quelconque aéroport. Ce fut donc une opération shopping in Brest qui fut organisée en début de colloque. Les bagages odorants de nos camarades nordiques ne sont jamais arrivés à bon port (Brest) et ils les ont récupérés seulement quelques jours après leur retour en Norvège. Mais pas de souci, les assurances voyagistes nordiques sont très généreuses…

Quel est ton plus beau souvenir de boulot ?

Janvier 2018, en compagnie de mon collègue et binôme plongeur Camille Jégou, nous effectuons une collecte d’holothuries à la pointe de Brézellec : temps gris maussade, beaucoup de particules en suspension, très légère houle, bref du purin mais qu’à cela ne tienne une visibilité de 50 cm est suffisante pour collecter nos animaux benthiques. Durant l’immersion, je sens la présence massive et protectrice de mon camarade, parfois même nos palmes s’entrechoquent. Bref après 30 minutes de ballotage à 15 m, je refais surface, récolte de concombre mer assurée, et vois mon camarade déséquipé sur les rochers de la falaise les yeux ébahis. A mes côtés, un Tursiops truncatus (dauphin), « a real big one » m’avait accompagné durant toute la plongée à mon insu…

Quels sont tes centres d’intérêt ?

La plongée loisir, la profonde (deep diver).

As-tu une devise ?

Keep it super simple (KISS).

Crédit photos

Fanch Le Doze

Dominique Paul

Contact

Patrick Le Chevalier / UBO

© Ifremer - Campagne EXOMAR - 2005

© Ifremer - Campagne EXOMAR - 2005