Décodage des facteurs d’atténuation du flux de carbone dans la pompe biologique océanique

Résumé

La pompe biologique fournit du carbone à l’intérieur des océans, ce qui favorise le piégeage du carbone à long terme et fournit de l’énergie aux écosystèmes des grands fonds. Son efficacité est déterminée par les transformations des particules nouvellement formées dans la zone euphotique, suivies d’une atténuation du flux vertical par des processus mésopélagiques. L’atténuation en profondeur du flux de carbone organique particulaire (POC) est modulée par de multiples processus impliquant le zooplancton et/ou les microbes. Néanmoins, elle continue d’être principalement paramétrée à l’aide d’une relation empirique, la « courbe de Martin ». L’exposant de loi de puissance dérivé est la métrique standard utilisée pour comparer les schémas d’atténuation du flux entre les provinces océaniques. Nous présentons ici les résultats expérimentaux in situ de C-RESPIRE, un double intercepteur de particules et incubateur déployé à plusieurs profondeurs mésopélagiques, mesurant l’atténuation du flux de POC à médiation microbienne. Nous avons constaté que dans six régimes océaniques contrastés, représentant une gamme de 30 fois le flux de POC, la dégradation par les microbes attachés aux particules comprenait 7-29 pour cent de l’atténuation du flux, ce qui implique un rôle plus influent pour le zooplancton dans l’atténuation du flux. La reminéralisation microbienne, normalisée par rapport au flux de POC, varie d’un facteur 20 entre les sites et les profondeurs, les taux les plus faibles étant observés lorsque les flux de POC sont élevés. Les tendances verticales, allant jusqu’à des changements d’un facteur trois, étaient liées à de forts gradients de température dans les sites des basses latitudes. En revanche, la température a joué un rôle moindre dans les sites des latitudes moyennes et élevées, où les tendances verticales peuvent être déterminées conjointement par la biochimie des particules, la fragmentation et l’écophysiologie microbienne. Cette déconstruction de la courbe de Martin révèle les mécanismes sous-jacents qui conduisent à l’atténuation du flux de POC à médiation microbienne à travers les provinces océaniques.

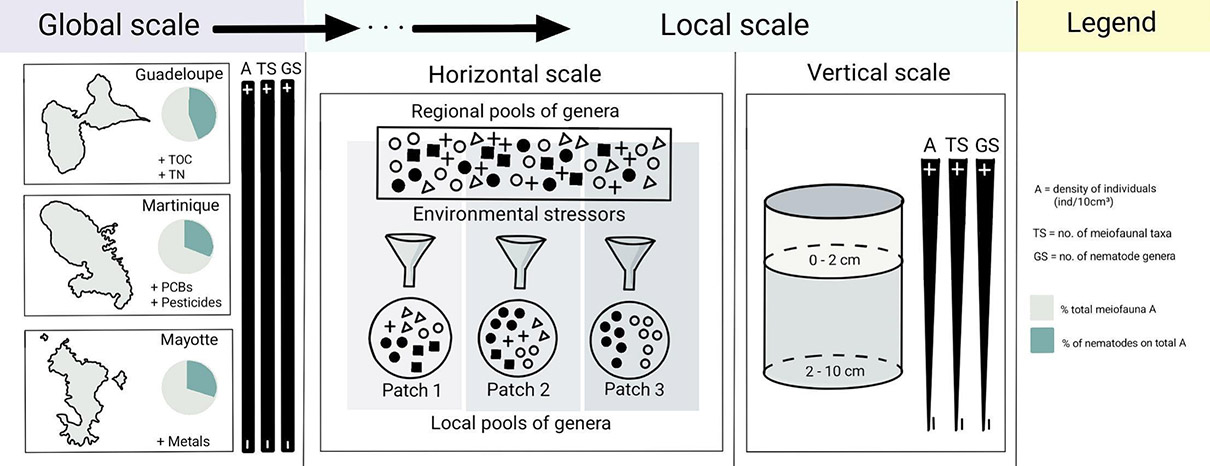

Figure

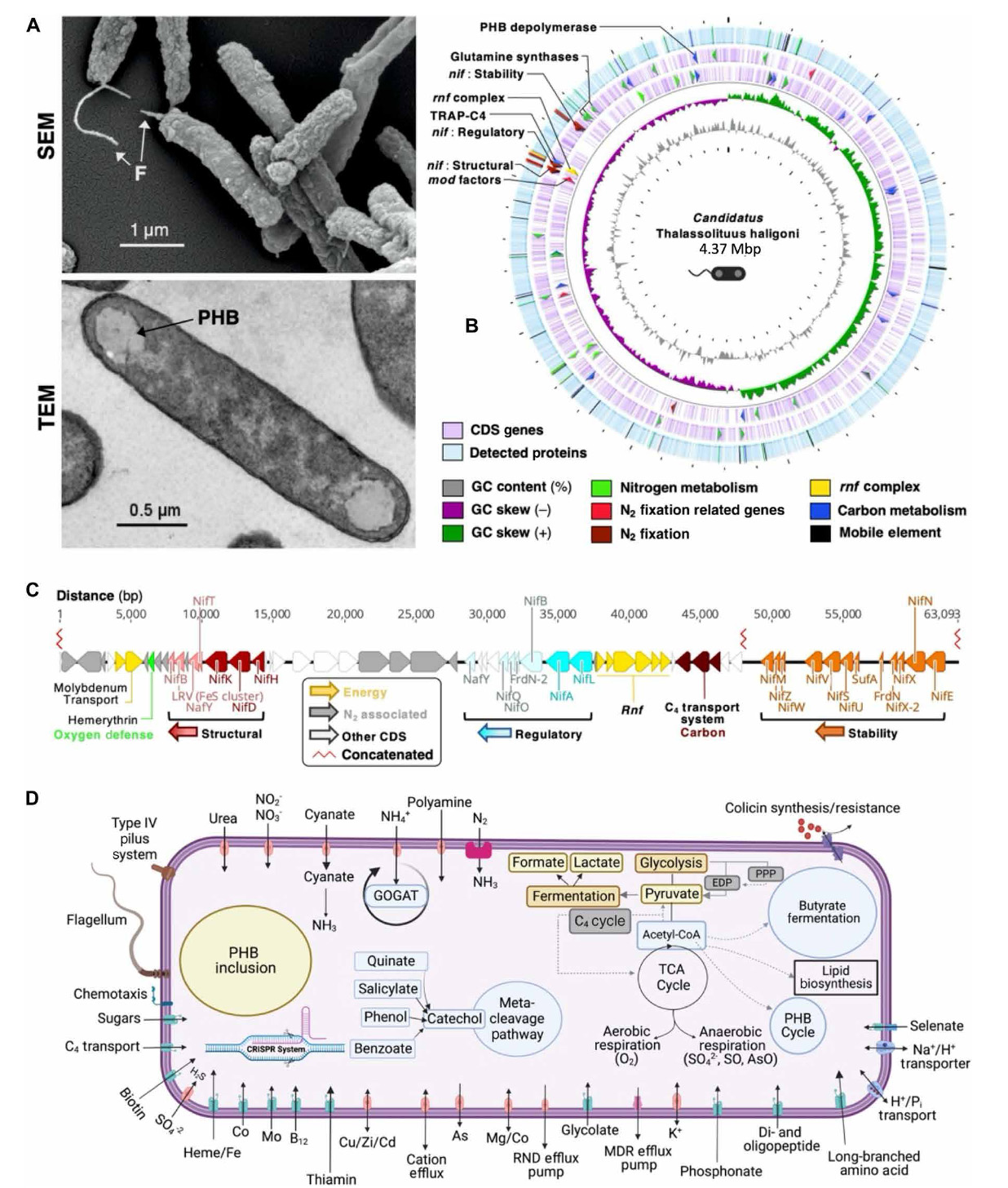

a, Schéma des transformations cumulées des particules décantées (indiquées par des barres verticales pleines) dues au flux de zooplancton (FF), DVM et MR avant l’interception des particules par C-RESPIRE pendant la phase de collecte initiale à chacune des trois profondeurs. MR (en bleu) représente la phase d’incubation ultérieure de C-RESPIRE au cours de laquelle seule MR agit sur les particules interceptées pour diminuer le POC .

b, Déconstruction des principaux facteurs d’atténuation du flux de POC. La RM (zones bleues) est telle que décrite en a et est déduite de la consommation d’O2 mesurée et d’un QR fixe. Les taux d’accumulation de C organique dissous pendant l’incubation étaient faibles (représentant en moyenne 21 ± 16% de la MR), ce qui confirme un couplage étroit entre la solubilisation et la MR. Le flux résiduel de POC (cercles ouverts) correspond au POC (intercepté) mesuré à la fin de l’incubation in situ de plusieurs jours. Le flux cumulé de POC (cercles remplis) est reconstruit en utilisant la somme du POC résiduel et de la RM (c’est-à-dire le flux de POC résiduel + la RM) et devrait refléter une courbe de Martin, représentée par la ligne noire continue.

c, Emplacements des déploiements de C-RESPIRE superposés à une carte de la climatologie de la productivité primaire nette (PPN) dérivée des satellites (2003-2018) (obtenue à partir du site Web Ocean Color de la NASA et de l’algorithme CAFE). Vert, SG ; brun, BEN ; rouge, SAZ ; orange, PAPA ; bleu, MED ; violet, SPSG.

Référence

Bressac, M., Laurenceau-Cornec, E.C., Kennedy, F. et al. Decoding drivers of carbon flux attenuation in the oceanic biological pump. Nature 633, 587–593 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07850-x

Pour aller plus loin

Un article vulgarisé a été écrit par le CNRS et publié sur leur site web.