Réseau côtier français pour la surveillance des systèmes carbonatés : le jeu de données CocoriCO2

Résumé

Depuis le début de la révolution industrielle, les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère n’ont cessé d’augmenter et ont entraîné une diminution du pH moyen des océans de surface de 0,1 unité, ce qui correspond à une augmentation de l’acidité des océans d’environ 30 %. Outre le réchauffement des océans, l’acidification des océans représente un défi considérable pour certains organismes marins, en particulier les calcificateurs. La nécessité d’effectuer des observations océaniques à long terme du pH et de la température est un élément clé pour évaluer la vulnérabilité des communautés et des écosystèmes marins à ces pressions. On sait que les environnements productifs proches des côtes, où se déroulent la plupart des activités de conchyliculture, présentent des niveaux de pH ainsi que des amplitudes de variations quotidiennes et saisonnières beaucoup plus importantes que celles observées en haute mer. Pourtant, à ce jour, il existe très peu de sites d’observation côtiers où ces paramètres sont mesurés simultanément et à haute fréquence.

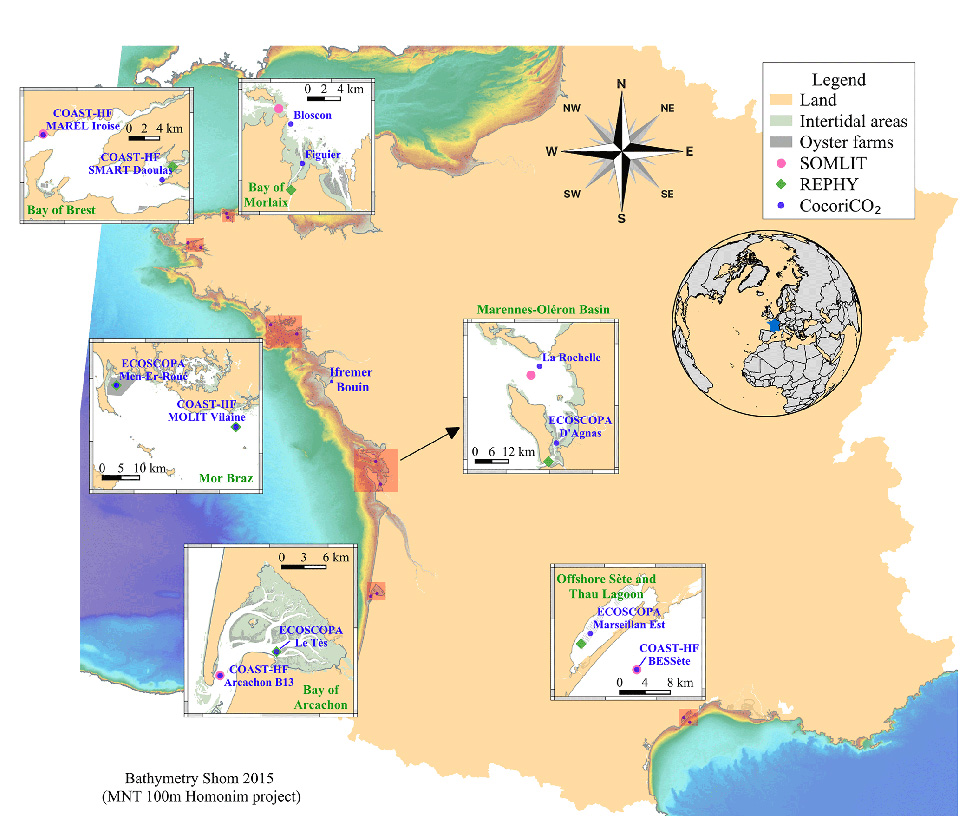

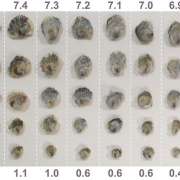

Pour combler cette lacune, un réseau d’observation a été initié en 2021 dans le cadre du projet CocoriCO2. Six sites ont été sélectionnés le long des côtes françaises de l’Atlantique et de la Méditerranée en fonction de leur importance en termes de production de coquillages et de la présence d’activités de surveillance à haute et basse fréquence. Sur chaque site, des capteurs autonomes de pH ont été déployés, à l’intérieur et à l’extérieur des zones de production de coquillages, à côté de sondes CTD (conductivité-température-profondeur) à haute fréquence exploitées par deux réseaux de surveillance opérationnels. Les capteurs de pH ont été réglés sur un taux d’acquisition de 15 minutes et des échantillons discrets d’eau de mer ont été prélevés toutes les deux semaines afin de contrôler la qualité des données de pH (mesures spectrophotométriques en laboratoire) ainsi que de mesurer l’alcalinité totale et les concentrations de carbone inorganique dissous pour une caractérisation complète du système de carbonate. Alors que ce réseau fonctionne depuis plus de deux ans, les données acquises ont déjà révélé d’importantes différences en termes de variations de pH entre les sites surveillés, liées à l’influence de divers processus (apports d’eau douce, marées, température, processus biologiques). Les données sont disponibles sur https://doi.org/10.17882/96982 (Petton et al., 2023a).

Figure 1

Emplacement des sites de surveillance à haute fréquence (points bleus) du réseau CocoriCO2. Les points roses et verts indiquent les stations basse fréquence SOMLIT et REPHY, respectivement, à partir desquelles les données sur les nutriments ont été acquises.

Conclusion et état actuel du réseau

Le réseau initié en 2021 sur le littoral français a fourni des données essentielles pour l’évaluation de la dynamique de la chimie des carbonates à différentes échelles temporelles et dans des sites côtiers contrastés (sites conchylicoles proches du rivage vs. sites non conchylicoles plus soumis à des conditions océaniques). Le grand nombre de sites et la couverture géographique du réseau nous ont déjà permis d’évaluer l’influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques (apports d’eau douce, marées, température, processus biologiques), que nous avons brièvement présentés dans le présent article. L’ensemble des données acquises sera sans aucun doute d’un grand intérêt pour le public et les communautés scientifiques à l’avenir, car notre choix de baser notre réseau sur des activités de surveillance existantes a non seulement permis de fournir des données fiables à un taux d’acquisition très élevé et à un coût financier moindre, mais il permet également de s’appuyer sur des ensembles de données à basse fréquence existants (chlorophylle, nutriments, concentrations de matière organique, etc. Cependant, l’acquisition autonome de séries temporelles à proximité de la conchyliculture pose un certain nombre de problèmes, principalement liés à l’intense pression exercée par le biofouling. Cela explique la plupart des données invalidées même en employant des protocoles de nettoyage manuel bimensuels, ce qui nécessitera à l’avenir le développement de solutions anti-salissures actives et efficaces qui sont actuellement en cours de développement (chloration localisée, essuie-glace adapté) dans le cadre de notre projet. De plus, la technologie SeaFET est relativement nouvelle par rapport aux capteurs de température ou de conductivité plus conventionnels. Nous avons rencontré des disparités au sein de l’ensemble des sondes acquises, certaines électrodes fonctionnant mal après seulement quelques mois de déploiement, alors que le fabricant Sea-Bird indique une durée de vie minimale d’un an. Pour compliquer les choses, un autre problème est apparu à partir de juin 2022 : le service de maintenance du SeaFET a été suspendu en raison d’une pénurie du composant DuraFET. Alors que le service reprendra apparemment à la fin de 2023, cette interruption a déjà entraîné des lacunes temporelles dans les données de la série chronologique. En outre, l’évaluation de nouveaux capteurs est en cours dans le but d’améliorer la fiabilité et la précision des données déjà collectées.

Référence

Petton, S., Pernet, F., Le Roy, V., Huber, M., Martin, S., Macé, É., Bozec, Y., Loisel, S., Rimmelin-Maury, P., Grossteffan, É., Repecaud, M., Quemener, L., Retho, M., Manac’h, S., Papin, M., Pineau, P., Lacoue-Labarthe, T., Deborde, J., Costes, L., Polsenaere, P., Rigouin, L., Benhamou, J., Gouriou, L., Lequeux, J., Labourdette, N., Savoye, N., Messiaen, G., Foucault, E., Ouisse, V., Richard, M., Lagarde, F., Voron, F., Kempf, V., Mas, S., Giannecchini, L., Vidussi, F., Mostajir, B., Leredde, Y., Alliouane, S., Gattuso, J.-P., and Gazeau, F.: French coastal network for carbonate system monitoring: the CocoriCO2 dataset, Earth Syst. Sci. Data, 16, 1667–1688

(C) M. Lutier

(C) M. Lutier  Yoann Thomas / IRD

Yoann Thomas / IRD