La fonte inéluctable des glaces de mer rend nécessaire d’en estimer l’épaisseur. C’est possible, il suffit pour cela de mesurer les vagues…

La couverture de glace au niveau des pôles a beaucoup diminué depuis 1979, année des premières observations satellitaires, le réchauffement direct de notre atmosphère et les différents phénomènes physiques associés (modification des courants, intensification des événements climatiques extrêmes…) en sont les principaux responsables. Ainsi dans les régions polaires, les interactions entre les vagues et la glace sont de plus en plus importantes. En Arctique, l’étendue des glaces ayant considérablement diminué, la surface d’océan en eau libre a augmenté permettant aux vagues de se déployer. En Antarctique, les vagues ont un effet stabilisateur, elles viennent compresser la glace et lui opposent ainsi une résistance à l’éloignement vers l’équateur et des eaux plus chaudes où elle fondrait.

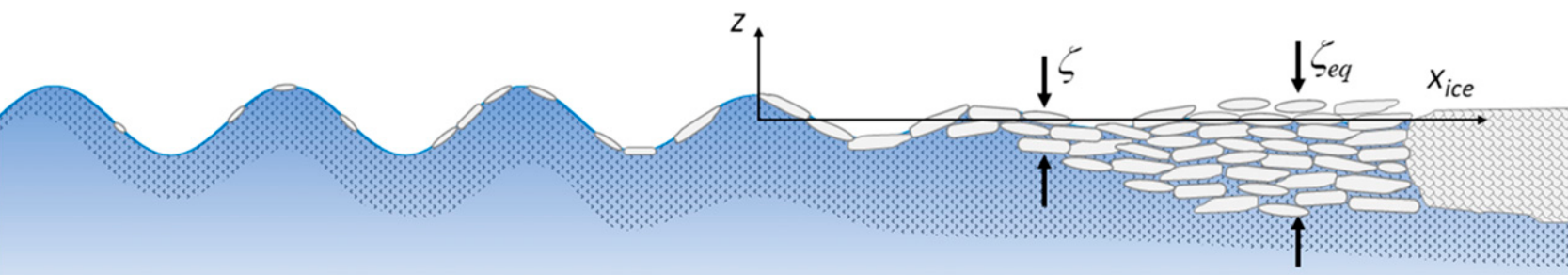

Quand les vagues arrivent à hauteur d’un objet flottant, il les réfléchit et/ou les amortit, tout comme la quantité de mouvement qu’elles transportent. Cela produit une force horizontale sur l’objet (ici la glace de mer) qui peut amener son déplacement ou sa déformation. La compression entraîne l’épaississement des couches de glace flottantes sous forme d’empilements verticaux des morceaux de glace présents dans la zone de transition entre l’océan et la banquise (cf. fig. 1), c’est la Zone Marginale de Glace (ZMG). Les morceaux de glace, formant initialement une seule couche morcelée à la surface de la mer, peuvent se retrouver compressés jusqu’à se soulever pour s’empiler sur d’autres. C’est le mouvement incessant des vagues qui favorise ce soulèvement en modifiant constamment les espacements et hauteurs des glaces flottantes. A partir d’un certain point, la force exercée par les vagues devient insuffisante pour compresser d’avantage la glace qui arrête alors d’épaissir.

L’étude présentée ici s’appuie sur la capacité de calculer la variation du mouvement de la glace à la surface de l’océan lorsqu’elle est soumise aux contraintes qui s’opposent à sa déformation : les contraintes externes sur la glace (les vagues, le vent, les courants) et la contrainte interne à la glace. Prenons l’exemple d’une boule de neige : la contrainte externe lui est imposée par nos mains qui tassent la neige tandis que la résistance de la neige au tassement, constitue la contrainte interne. L’opposition de ces deux contraintes, permet d’obtenir une boule de neige compacte, de taille constante pour une quantité de neige donnée.

Fig. 1 : Agrégation et compactage des morceaux de glace par les vagues (provenant de la gauche) vers la banquise (à droite)

Lorsque la glace ne bouge plus, on dit que le système glace-océan-atmosphère est à l’équilibre. Les contraintes externes et internes s’égalisent (la boule de neige est constituée et ne se tasse plus). Connaître la valeur de l’une des deux contraintes, c’est connaître la valeur de l’autre, on peut donc estimer les contraintes internes par des mesures extérieures (via un satellite par ex.), or comme on sait relier mathématiquement les contraintes internes à l’épaisseur de la glace, on peut alors déterminer celle-ci à partir de mesures océanographiques !

Des expériences ont ainsi été réalisées dans le parc national du Bic, véritable laboratoire naturel au long de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent (Canada). Durant l’hiver et malgré une couverture de glace presque totale, une partie du fleuve reste cependant libre de glace par l’apport en eaux plus chaudes, provenant de l’océan Atlantique. Lors d’épisodes venteux, des vagues s’y forment (ce serait impossible si toute la surface du fleuve était gelée) permettant ainsi l’étude d’une ZMG. Des mesures comparatives de courant, de vent et d’épaisseur de glace ont donc pu y être effectuées. Des bouées équipées de capteurs de mouvements et placées en différents points toujours plus éloignés du bord, ont permis d’effectuer des mesures de vagues (cf. fig. 2a) ; ce positionnement permet d’évaluer l’atténuation progressive des vagues par la glace. On observe ainsi (cf. fig. 2b) que l’énergie des vagues, mesurée pour chaque bouée, diminue à mesure qu’on s’éloigne de la zone d’eau à l’air libre, en suivant une loi de décroissance exponentielle.

En pratique, cette atténuation peut être ici associée à trois phénomènes : la réflexion des vagues sur la glace et vers le large, la dissipation de l’énergie des vagues par la turbulence (remous occasionnés par la rencontre entre les vagues et la glace) ou encore la friction entre morceaux de glace. Le premier phénomène reste négligeable car les morceaux de glaces sont de petites tailles vis-à-vis de la longueur des vagues (ce n’est pas toujours le cas). Le second n’a pas pu être mesuré durant les missions de terrain (mais compte tenu d’autres observations, il peut ne pas être négligeable). Ainsi, si l’atténuation examinée ici tient compte uniquement de la friction des glaces (troisième phénomène), il faut souligner que le résultat final est probablement sous-évalué, car l’effet de turbulence n’a pas été pris en considération.

Fig. 2a : Zone d’étude avec le parcours réalisé par les bouées lors d’une des séries de mesures. L’échelle de couleur indique le temps associé à la position de chaque bouée.

Fig. 2b : Atténuation de l’énergie E des vagues en fonction de la distance Xice au bord de glace. Plus la couleur est foncée, plus la bouée considérée se situe loin du bord.

Les mesures d’épaisseur ont été réalisées via des trous percés dans la glace, on y a introduit un bâton terminé d’un crochet afin de ne pas dépasser la surface inférieure du glaçon. Les mesures de vent et de courant ont montré que leur effet sur la glace reste négligeable comparé à celui des vagues. De ce fait, la mesure de l’atténuation des vagues permet directement d’estimer l’évolution de la contrainte externe des vagues sur la glace et celle de l’épaisseur de glace en fonction de la distance au bord de glace (cf. fig. 3). Cette épaisseur croît rapidement jusqu’à atteindre une valeur maximale constante, concomitante à la disparition totale des vagues. La modélisation de l’évolution d’épaisseur de la glace correspond bien aux mesures effectuées sur le terrain. La disparité des mesures individuelles est due à la forte variabilité de l’état de surface de la glace.

Fig. 3 : Evolution de l’épaisseur de glace ζ divisée par l’épaisseur de glace à l’équilibre ζeq en fonction de la distance au bord de glace χ. La ligne noire désigne le modèle mathématique, les ronds les mesures par bouée, les croix les mesures directes de l’épaisseur, les carrés et le losange jaunes les moyennes des croix.

Ces résultats sont encourageants pour la communauté scientifique. En effet contrairement aux mesures des vagues observées toujours plus précisément via les données satellitaires, les estimations d’épaisseur de glace restent très difficiles à réaliser dans des conditions identiques. Grâce à cette découverte, l’estimation par satellite de l’épaisseur des glaces à partir des mesures de vagues devient envisageable (au moins dans des conditions similaires à celles présentées dans cette étude).

Médiation scientifique:

Assurée par Luc Barast, doctorant de l‘École Doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral (EDSML – Université Bretagne – Loire), en 1ère année de thèse dans l’équipe SIAM au sein du Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) à l’Ifremer.

L’article

Marginal ice zone thickness and extent due to wave radiation stress.

Ce travail résulte d’une collaboration entre Peter Sutherland, (Ifremer, Univ. Brest, CNRS, IRD, Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale, IUEM, Brest, France) et Dany Dumont (Institut des Sciences de la Mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Quebec, Canada) autour du projet BicWin, à propos de l’étude des phénomènes physiques et océanographiques des ZMG à partir du laboratoire naturel que constitue le parc du Bic.

La revue

« Journal of Physical Oceanography » est une revue publiée par l’American Meteorological Society. Elle traite de la physique des océans et des processus ayant lieux à leurs frontières. Les articles qui y sont publiés sont tout aussi bien basés sur de la théorie, des mesures de terrain ou par satellite, ou encore sur des résultats numériques.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/05/canada-saint-laurent-glace-e1557127209316.jpg8431500cyvenhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngcyven2019-05-06 10:00:322021-03-23 14:56:43Mesurer la glace ? pas de quoi en faire des vagues

Anne Marie Tréguier, directrice de recherche CNRS au Laboratoire d’océanographie physique et spatiale (LOPS) de l’IUEM a reçu la médaille Fridtjof Nansen de la division Sciences marines de l’European geosciences union (EGU) lors de son assemblée générale qui s’est déroulée du 7 au 12 avril 2019 à Vienne en Autriche. Elle est honorée pour son importante contribution dans les sciences marines.

Parcours d’Anne Marie Tréguier

Elle a été coordinatrice du LabexMER, directrice de l’IUEM de 2014 à 2018 et est actuellement directrice de l’Ecole universitaire de recherche (EUR) ISblue.

Les thèmes de recherche d’Anne Marie Tréguier sont les suivants : Modélisation numérique de l’océan à l’échelle mondiale et régionale ; Influence des tourbillons mésoéchelle sur la circulation océanique et sur les transports de chaleur et d’eau douce à grande échelle ; Influence de la topographie du fond sur la circulation océanique.

Elle s’intéresse aux régions suivantes : Atlantique nord et Atlantique tropical, Atlantique sud et courant circumpolaire Antarctique mais aussi océan Arctique et participe à de nombreux projets de recherche.

Elle est aussi éditrice du journal « Ocean Modelling » (Elsevier) depuis 2007.

Les distinctions et médailles de l’EGU

Chaque année, l’EGU récompense d’éminents scientifiques pour leur contribution exceptionnelle à la recherche en sciences de la Terre, planétaires et spatiales.

Le programme de prix et médailles de l’EGU comprend des médailles de l’Union, les prix les plus prestigieux, pour des réalisations de toute une vie ou des contributions exceptionnelles à la science, ainsi que des prix de l’Union, comme le prix Arne Richter pour des scientifiques en début de carrière exceptionnels. Au niveau de la division, l’EGU décerne diverses médailles aux scientifiques actifs, ainsi que le Prix des scientifiques en début de carrière exceptionnels de la division.

Dans le cadre de ses Assemblées générales, l’Union décerne un certain nombre de prix spéciaux, tels que le Prix de l’affiche étudiante exceptionnelle et le Prix PICO (OSPP), afin d’améliorer encore la qualité globale des présentations par affiches et PICO. Plus important encore, ces prix visent à susciter l’enthousiasme des chercheurs en début de carrière à l’idée de présenter leurs travaux sous la forme d’une affiche ou d’un PICO.

Les gagnants de médailles ou de prix de l’EGU peuvent être nommés ambassadeurs de l’EGU. Dans ce rôle, ils sont délégués pour assister à des réunions organisées par d’autres organisations, et pour offrir des présentations et des conférences spéciales étiquetées comme contributions de l’EGU.

Le Comité des prix de l’EGU a reçu 177 nominations pour les prix 2019, dont 31,1% de femmes scientifiques (environ 35,6% des lauréats de cette année sont des femmes). Ces chiffres représentent une augmentation significative par rapport à l’an dernier, alors que 21,1 % des nominations et 18,4 % des prix EGU étaient attribués à des femmes scientifiques.

Qui est Fridtjof Nansen ?

Il dirige la première traversée de l’intérieur du Groenland en 1888 et acquiert une renommée internationale après avoir atteint un record de latitude nord de 86°13′ lors de son expédition au au pôle nord de 1893 à 1896. Bien qu’il prenne sa retraite de l’exploration après son retour en Norvège, ses techniques et ses innovations dans la locomotion, l’équipement et les vêtements adaptés au milieu polaire ont influencé toute une série d’explorations ultérieures de l’Arctique et de l’Antarctique.

Nansen étudie la zoologie à l’université de Christiana d’Oslo et travaille ensuite en tant que conservateur au musée de Bergen où ses travaux sur le système nerveux des animaux marins lui valent un doctorat. Après 1896, son principal sujet d’étude devient l’océanographie et dans le cadre de ses recherches, il fait de nombreuses expéditions scientifiques, principalement dans l’océan atlantique nord, et contribue au développement d’équipements océanographiques modernes. En 1922, il reçoit le prix nobel de la paix pour son travail au nom des victimes déplacées de la première guerre mondiale et des conflits liés. Il est à l’initiative du « passeport Nansen » pour les apatrides, un certificat reconnu par plus de cinquante pays. Il travaille pour le compte des réfugiés jusqu’à sa mort soudaine en 1930. Nansen est honoré par de nombreuses nations et par de nombreux toponymes, en particulier dans les régions polaires.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/05/EGU_AMT_Foto_Pfluegl_1_web-1.jpg10801920cyvenhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngcyven2019-05-03 12:24:302021-03-23 12:08:05Anne Marie Tréguier médaillée de l’EGU 2019

Cette conférence s’est tenue les 23 et 24 avril 2019 à l’Université Mohammed V de Rabat dans le cadre du projet Erasmus+ (Capacity Building) ScolaMAR. Elle a impliqué près de 80 chercheurs, étudiants, experts et parties prenantes de la gestion intégrée des zones côtières. Le principal objectif était de donner un aperçu des divers facteurs de risques côtiers au Maroc et en Europe sans oublier leurs impacts sur la stabilité et la gestion durable des côtes. Catherine Meur Férec et Alain Hénaff du laboratoire LETG ont dans cette perspective fait une communication.

Suite à cela, les partenaires se sont réunis le 25 avril dans le cadre du comité de pilotage annuel du projet. ScolaMAR prenant fin en octobre 2019, cette réunion de consortium a permis de faire le bilan des activités menées au cours des trois dernières années et de discuter sur la suite qui sera donnée dans l’optique de la future mise en place du programme de Master au sein des 4 universités marocaines (Tanger, Rabat, El Jadida, Kénitra).

Le programme de formation, basé sur l’expérience de développement de formation en sciences de la mer des universités européennes partenaires (Brest, Cadix, Algarve, Venise), a été soumis pour accréditation en mars 2019 auprès du Ministère marocain de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Selon le retour du Ministère, le master intitulé « Sciences du Littoral : Approche Pluridisciplinaire » pourrait débuter à la rentrée 2020.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/05/ScolaMAR-Conference-RABAT-3.jpg10801920soukouna@univ-brest.frhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngsoukouna@univ-brest.fr2019-05-02 16:43:372021-03-23 12:08:12Conférence sur les risques côtiers à Rabat

Cet événement coorganisé par deux composantes de l’Université de Bretagne occidentale (UBO), l’IUEM et l’Institut brestois des sciences de l’homme et de la société (IBSHS), se tiendra les 16 et 17 mai 2019 au pôle numérique Brest-Iroise à Plouzané. Le colloque s’appuie également sur des collaborations initiées dans le cadre du programme Alma Mare financé par le LabexMER. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et le Campus mondial de la mer (CMM) y participeront. Plusieurs scientifiques de 3 laboratoires de l’Institut (AMURE, LEMAR et LETG Brest) y participeront.

Une approche transversale

L’Histoire des communautés humaines vivant de la mer est jalonnée depuis les temps les plus anciens d’une intrication complexe entre dynamiques naturelles, liées à la variabilité fonctionnelle de l’écosystème marin pourvoyeur de ressources, et dynamiques humaines et sociétales dépendant en partie des précédentes.

L’élucidation de ces processus mêlés, nécessite une démarche de recherche profondément interdisciplinaires au croisement des sciences de la nature et des sciences de l’homme et de la société.

Ce colloque marque la naissance de nouvelles transversalités scientifiques et institutionnelles autour de l’UBO. Les Océans et les Littoraux dont les enjeux de Recherche, de Formation et d’Innovation sont portés par l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer), débordent aujourd’hui cette composante-phare de l’UBO, et amènent les autres champs disciplinaires à embarquer à ses côtés dans une extension interdisciplinaire dans laquelle Sciences de l’Homme et de la Société, et Sciences Médicales, ont une large place à prendre. L’UBO, avec l’Ifremer et l’UBS, et entraînant avec elle la communauté du GIS “Histoire et Sciences de la Mer”, s’engage à travers ce colloque dans une interdisciplinarité ambitieuse, seule à même de proposer des pistes aux défis nouveaux qu’affrontent les sociétés humaines.

Thèmes et ateliers

Durant ces deux journées, une vingtaine de scientifiques vont présenter et partager entre eux et avec la centaine de participants inscrits, leurs visions et leurs avancées. La diversité thématique des intervenants et des auditeurs, allant de spécialistes des peuples maritimes atlantiques d’il y a des milliers d’années, jusqu’à ceux travaillant sur les pêcheries d’aujourd’hui confrontés à la surexploitation de la ressource et au nécessaire renouvellement des modalités de la gestion, intégrant les changements planétaires et l’altération profonde des écosystèmes marins déjà visible. Ethnographie, linguistique, écologie, archéologie, économie,… se donnent donc rendez-vous à Brest pour ensemble à la fois regarder derrière, comprendre le présent et se projeter dans le futur du couple homme-poisson.

C’est dans cette perspective que trois thèmes seront abordés par le biais d’ateliers :

L’Océan, témoin du changement

Dynamiques des territoires halieutiques

Dynamiques contemporaines du couple Homme-Ressources

Préhistoire atlantique : Vivre, bouger, mourir sur les littoraux ?

Utilisation des ressources maritimes sur le temps long en zone Manche – Atlantique

Les pêcheries de harengs en mer Baltique

Crise de production, crise des territoires ?

Pour clôturer, Yves-Marie Paulet, Vice-président mer à l’UBO fera l’allocution finale.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/05/Colloque_territorialite-web.jpg10801920soukouna@univ-brest.frhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngsoukouna@univ-brest.fr2019-05-02 11:21:002021-03-23 14:18:36Colloque « Territoires et durabilité de l’exploitation des ressources maritimes »

Le lancement du projet MaSCoET, coordonné scientifiquement par l’Ifremer et impliquant le Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR, UBO/CNRS/IRD/Ifremer) de l’IUEM a eu lieu le 26 mars 2019. Il vise à mieux comprendre les efflorescences toxiques de l’algue Pseudo-nitzschia et leurs conséquences sur les pêcheries de coquilles Saint-Jacques.

La coquille Saint-Jacques est la troisième espèce vendue sur les criées françaises. Elle est exploitée du nord de la France aux Pertuis Charentais. Depuis les années 2000, partout sur le littoral, les professionnels ont été contraints à des fermetures de la pêche dues aux efflorescences de la microalgue Pseudo-nitzschia, capable de produire des toxines amnésiantes rendant les coquillages impropres à la consommation. Ces fermetures peuvent susciter un report de pêche sur une autre espèce, le pétoncle noir.

Plusieurs aspects de ces contaminations interrogent encore les scientifiques. Comment les efflorescences se développent d’un site à l’autre ? Pourquoi la coquille Saint-Jacques se décontamine-t-elle lentement par rapport au pétoncle noir ? La ressource en pétoncle noir est-elle suffisante pour pallier aux fermetures de coquilles Saint-Jacques ? Le projet MaSCoET (Maintien du stock de coquillages en lien avec la problématique des efflorescences toxiques) vise à répondre à ces questions et à émettre des recommandations aux gestionnaires des pêches pour permettre l’élaboration d’outils

de gestion en concertation avec les professionnels.

Des mesures en cours suite à une première efflorescence de Pseudo-nitzschia

Le suivi des efflorescences a déjà commencé depuis début mars, avec des prélèvements d’eau réguliers effectués par les équipes scientifiques pour suivre un premier épisode de Pseudo-nitzschia relevé par le REPHY (Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines) en pointe finistérienne.

Un site atelier en rade de Brest sera plus particulièrement suivi pour la contamination des coquillages et le suivi de la population de pétoncle. Des analyses fines sur les coquillages à différents stades de contamination seront menées à l’écloserie du Tinduff (29) et en laboratoire. La population de pétoncle noir sera évaluée grâce à une campagne

de pêche, avec des mesures d’abondance. Ces travaux scientifiques de terrain seront complétés par le développement d’outils de calculs numériques. Le projet permettra ainsi de mieux comprendre les phénomènes étudiés, tester des hypothèses ou scénarios avec l’objectif d’aboutir in fine à des propositions et/ou scénarios de gestion.

Le projet MaSCoET est financé principalement par FFP (France Filière Pêche) mais aussi par Brest Métropole, pour une durée de 5 ans. Il est mené au niveau scientifique par l’Ifremer (coordinateur) et le Lemar, en partenariat avec plusieurs comités des pêches (CDPMEM29, CDPMEM22, CRPMEM Bretagne, CDPMEM17, CRPMEM Normandie, CDPMEM56 et COREPEM) et avec l’appui de l’écloserie du Tinduff.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/04/Lemar_microalgues_toxiques_26_03_2019_web.jpg10801920cyvenhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngcyven2019-04-05 11:24:512021-03-23 14:18:56Efflorescences de microalgues toxiques – Comment maintenir les pêcheries de coquilles ?

J’ai commencé mon parcours de recherche par une thèse qui portait sur les interactions entre contaminants métalliques et micro-organismes pathogènes sur des mollusques bivalves à la station marine d’Arcachon. J’ai particulièrement apprécié cette thématique « multistress » à l’interface entre l’écotoxicologie et l’étude des relations hôte-pathogène chez des modèles bivalves. J’ai d’ailleurs essayé de conserver cette approche pluridisciplinaire dans la suite de mes travaux. Je suis ensuite partie 2 ans en Australie pour travailler sur l’épidémiologie d’un virus qui cause des mortalités massives d’huitres dans cette région du globe mais aussi en France et dans de nombreux autres pays. Ce postdoc m’a permis de travailler main dans la main avec des ostréiculteurs pour mettre en place de nouvelles pratiques d’élevage afin de réduire les mortalités dues au virus ; ça a été une expérience très riche scientifiquement et humainement.

Pourquoi as-tu choisi l’IUEM ?

Ma thèse faisait partie d’un projet ANR en collaboration avec le LEMAR et un de mes sites d’étude était situé à Landéda. Je suis donc venue à l’IUEM très régulièrement pendant mes 3 années de doctorat. J’ai eu un réel coup de cœur pour le coin et l’équipe du LEMAR avec qui j’ai eu la chance de travailler. Lorsque j’ai décidé de rentrer en France en 2013, il était donc évident pour moi de venir travailler à l‘IUEM. J’ai eu l’opportunité de démarrer un postdoc sur les microplastiques, un sujet bien différent de mon expérience australienne, mais qui me permettait de renouer avec les aspects de toxicologie dans l’environnement marin. Pendant cette année de postdoc j’ai candidaté au CNRS et j’ai été recrutée en tant que chargée de recherche en octobre 2014.

Que fais-tu à l’IUEM ?

Je développe la thématique microplastiques au LEMAR en binôme avec Arnaud Huvet (Ifremer). Nous nous intéressons au devenir et aux impacts des microplastiques et nanoplastiques sur les écosystèmes côtiers. Nous développons 3 grands axes de recherche :

Nous menons des campagnes d’échantillonnage en milieu côtier (principalement rade de Brest à bord de l’Hésione et l’Albert Lucas) avec Anne-Laure Cassone (CNRS) afin de déterminer les niveaux de contamination et d’essayer d’identifier les sources et le devenir des particules en rade.

Les débris plastiques en mer étant des substrats très rapidement colonisés par tout un cortège microbien, nous nous intéressons aux pathogènes associés aux microplastiques et au rôle de ces particules dans la dissémination de micro-organismes pathogènes et l’émergence de maladies. Je retrouve ici mes approches multistress.

Enfin, nous étudions en laboratoire, via des expériences in vitro et in vivo, la toxicité des micro- et nanoplastiques sur des organismes marins modèles, à savoir le phytoplancton et les mollusques bivalves. Dans ce cadre, Kevin Tallec, doctorant, étudie notamment l’effet des nanoplastiques sur les jeunes stades de vie de l’huître (gamètes, embryons, larves) afin d’appréhender l’impact de ce contaminant sur l’ensemble du cycle de vie de cette espèce.

Ces 3 axes sont abordés à travers différents projets de recherche menés aux échelles régionale (SAD IN MEMO), nationale (ANR Nanoplastics ; CRD ANSES ; PROMPT ; FUI Microplastic2 ; DRMM MICROLAG) et européenne (Interreg MICRO ; Interreg PPP). Cette année, nous avons aussi participé à la création d’un GDR CNRS, « Polymères et Océans », qui vise à fédérer la communauté scientifique nationale, pluridisciplinaire et très diverse, sur la thématique du devenir et des impacts des plastiques dans l’environnement aquatique.

Au sein du LEMAR, je m’occupe aussi de l’oganisation des séminaires avec Aurélie Chambouvet et de l’organisation des Journées du LEMAR (JDL) avec Anne-Laure Cassone. Enfin, je participe à un groupe de travail récemment créé, et animé par Arnaud Huvet et Sébastien Artigaud, sur l’éco-responsabilité dans la recherche.

As-tu des anecdotes professionnelles à nous raconter ?

Entre les péripéties sur le terrain, les surprises lors de manips en laboratoire et les situations rocambolesques en colloque, j’en aurais plein à raconter, mais ce sont à chaque fois des histoires à rallonge… Une sombre histoire de carboglace sur une aire d’autoroute bordelaise rappellera sûrement des souvenirs à certains Lemariens !

Quel est ton plus beau souvenir de boulot ?

J’ai eu de merveilleux moments dans chacune de mes expériences professionnelles, donc il est difficile d’en choisir un. Les plus beaux souvenirs qui me viennent en tête en premier concernent les sorties sur le terrain, aussi bien dans le bassin d’Arcachon que dans les rivières d’Australie ou dans la rade de Brest : ces moments de grâce très tôt le matin lorsqu’on a la chance de pouvoir admirer la beauté de la nature, là, sur l’eau, alors que tout se réveille doucement avec le lever du soleil… C’est unique et magique ! Un autre très bon souvenir, plus pragmatique, qui me vient tout de suite est le jour où j’ai eu le concours CNRS ! J’étais tellement heureuse et soulagée, j’ai bien mis une semaine à m’en remettre et à recoller les pieds sur terre !

Quels sont tes centres d’intérêt ?

Les voyages, la plongée, la randonnée et la découverte du monde, de nouvelles cultures.

As-tu une devise ?

La vie étant rarement un long fleuve tranquille j’aime beaucoup cette citation de Benjamin Pelletier : « La force des vrais détours n’est pas d’éloigner mais d’amener au but avec plus d’exactitude ».

Le premier séminaire interdisciplinaire du projet PADDLE a été co-organisé avec le réseau des parlementaires pour l’environnement (APPEL-IUCN Sénégal) les 28 et 29 mars 2019. Il a réuni une trentaine de participants.

Au cours de la première journée, il a permis de mettre en évidence l’importance des approches comparées entre systèmes juridiques de la même région. La deuxième journée était consacrée aux opportunités et limites de l’utilisation du processus de planification spatiale marine.

Le projet PADDLE a d’abord été présenté par la coordonnatrice. Le Professeur Calado a ensuite introduit le concept de Planification spatiale marine (PSM). Le travail de cartographie du droit de l’environnement marin a ensuite été présenté par Marie Bonnin. Cet atlas montre le développement sans précédent du droit de l’environnement marin au Cap-Vert mais servira également comme base à toutes démarches de planification spatiale marine. Le Professeur Calado a ensuite souligné l’importance des impacts sociaux possibles de la PSM et souligné l’intérêt de développer des études d’impact non plus seulement environnementales mais également sociales. Maria Auxilia Correia de l’INDP a ensuite présenté les défis de la recherche halieutique au Cap-Vert dans un contexte de développement des activités humaines en mer. L’après-midi a ensuite permis aux participants de débattre sur les pistes d’outils juridiques qui pourraient être proposées.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/04/Paddle_28_03_2019_web1.jpg10801920soukouna@univ-brest.frhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngsoukouna@univ-brest.fr2019-04-03 17:01:092021-03-23 14:19:19Séminaire interdisciplinaire du projet PADDLE au Cap Vert

Cet événement se déroule du 1er au 12 avril 2019 à l’IUEM. Il a débuté par une école thématique du 1er au 6 avril. Un workshop se tiendra les 8 et 9 avril puis le colloque international du 10 au 12 avril. Cette manifestation est organisée par des scientifiques du laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) de l’IUEM. DEB 2019 est la sixième édition d’une série de télé-cours, d’écoles et de symposiums qui ont lieu tous les deux ans. L’édition 2019 marquera le 40ème anniversaire de la théorie DEB et le 10ème anniversaire des symposiums dont le premier a été organisé à Brest en 2009.

Qu’est-ce-que le DEB ?

La théorie DEB est un ensemble d’hypothèses cohérentes à partir desquelles des modèles mathématiques suivent pour l’étude de l’organisation métabolique au niveau individuel et de l’interaction avec un environnement variable.

La théorie du Dynamic Energy Budget (DEB) vise à unifier les points communs d’organisation métabolique entre organismes (animaux, plantes, bactéries…). Cette théorie repose sur un nombre restreint d’hypothèses, formulées sur le modèle d’équations mathématiques permettant de quantifier la croissance, le développement, la reproduction d’un organisme tout au long de son cycle de vie en fonction des aliments disponibles et de la température. Elle permet également de modéliser les effets des facteurs de stress tels que les contaminants, les agents pathogènes, l’oxygène, le pH.

Dans le contexte actuel d’érosion de la biodiversité, la comparaison des traits fonctionnels des espèces n’est pas la seule application de la théorie DEB. La prédiction des effets du changement global, une meilleure compréhension des données géographiques des espèces, les effets des facteurs de stress environnementaux, l’optimisation de la bioproduction, la gestion des ressources exploitées et le contrôle des espèces invasives sont aussi des applications pour lesquelles une meilleure compréhension du métabolisme des espèces et comment il est contrôlé par l’environnement est essentiel. La théorie DEB a permis de supprimer certains obstacles scientifiques avec plus de 820 publications.

Les objectifs de DEB2019

Ce symposium vise à :

Rassembler des chercheurs en biologie, en mathématiques, en ingénierie, en chimie et en physique pour résoudre des problèmes biologiques/écologiques

Introduire de nouveaux problèmes difficiles où l’analyse mathématique est utilisée pour résoudre des questions écologiques

Stimuler la recherche biologique dans le style de la physique, en utilisant des hypothèses mécanistes explicites, plutôt que des descriptions, et réfléchir aux implications de ces hypothèses pour de nouvelles situations (qui n’ont peut-être jamais été étudiées auparavant)

Créer une plateforme pour les conférences qui ont suivi un cours précédent de DEB pour présenter les résultats obtenus depuis lors

Introduire de nouvelles idées dans la communauté du DEB en invitant des conférenciers d’honneur à l’extérieur de cette communauté

Les participants à DEB2019

L’événement s’adresse aux étudiants diplômés et aux scientifiques, mais les étudiants de premier cycle avancés sont également les bienvenus. Les participants doivent avoir une formation en biologie, en mathématiques, en ingénierie, en chimie ou en physique avec un intérêt particulier pour les aspects quantitatifs de l’organisation métabolique des systèmes vivants.

Le symposium réunit un public international intéressé par le développement et l’application de la théorie du DEB dans le contexte des approches écosystémiques de la gestion des ressources du système terrestre.

Les participants aux cours précédents ont rédigé un certain nombre de numéros spéciaux sur la théorie du DEB et ses applications. Certains se sont impliqués dans l’organisation des précédents symposiums de Brest, Lisbonne, Texel, Marseille et Tromso. Ils seront sur place et pourront transmettre leur expérience. Les participants de 2005 ont créé le Groupe de recherche AQUADEB sur les applications de la théorie des DEB aux organismes aquatiques, et ceux de 2015 ont créé le projet de recherche gratuit de 3 ans « FRamework for integrating Eco-physiological and Ecotoxicological data into ecosystem-based management tools », ainsi qu’une automatisation accrue et la solidité des estimations des paramètres DEB, qui illustre très bien la faisabilité des activités menées après la formation.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/04/DEB_2019milieulifecycle2203_web-e1554390214779.jpg7201227soukouna@univ-brest.frhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngsoukouna@univ-brest.fr2019-04-03 16:57:212021-03-23 14:19:2440 ans de recherche sur l’organisation métabolique à l’IUEM

C’est avec enthousiasme que l’équipe ELD d’AMURE, Emmanuelle Quillérou et Laure Zakrewski, a quitté l’hiver brestois pour profiter de la chaleur de Niamey, puis de Dakar pendant 2 semaines du 25 février au 8 mars 2019. L’équipe a eu la chance d’être accompagnée de Katia Frangoudes (UBO-AMURE) au Niger, puis de Silke Schwedes (GIZ GmbH, Agence de coopération internationale allemande pour le développement) au Sénégal pour poursuivre l’appui scientifique de 8 groupes d’études dans le cadre de l’initiative ELD.

Les équipes ont bien avancé dans le processus : bibliographie, collecte de données biophysiques et socio-économiques auprès des populations locales, tri et analyse des données… Les premiers résultats ont été discutés et les analyses s’affinent ! Selon ces premiers résultats, les bonnes pratiques de gestion des terres sembleraient en majorité viables économiquement. La présence de Katia Frangoudes, sociologue, a permis d’aborder avec les différents experts locaux, les problématiques de genre et de gouvernance afin d’identifier des points de blocage à l’adoption de ces bonnes pratiques non économiques.

Les rapports et la note politique de haut niveau sont en cours de rédaction. Les résultats des cas d’études pourront être présentés aux décideurs publics lors d’un atelier de dissémination d’ici quelques mois.

Pour rappel : AMURE est responsable de la coordination et de l’appui scientifique des différentes équipes ainsi que de la rédaction de rapports de synthèse, un pour chacun de ces pays. La pluridisciplinarité, la disponibilité et surtout la motivation des experts locaux permettent d’élaborer des études ELD aussi pertinentes qu’enrichissantes !

Une phrase de résumé : Les bonnes pratiques de gestion des terres sembleraient en majorité économiquement viables en Afrique, le blocage vient d’ailleurs.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/03/ELD-Initiative-RegreeningAfrica-Senegal-Kamb_web.jpg10801920cyvenhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngcyven2019-03-26 19:27:242021-03-23 14:19:30ELD (Economics of Land Degradation) Initiative ReGreening Africa – Niger et Sénégal

Dans le cadre de l’UE « Diagnostics environnementaux », les étudiants du M1 EGEL ont séjourné en presqu’île de Crozon durant la semaine du 11 au 15 mars 2019. Le programme de travail comprenait une série de visites de sites littoraux pour leurs aspects géologiques et géomorphologiques (plages de l’Aber et de Goulien, falaises rocheuses du Veryac’h et de Lostmarc’h, falaises meubles quaternaires de Pors Koubou, de Pen-Hat et de Trez-Rouz, ainsi que le port de plaisance de Morgat). Des sites fortement fréquentés (extrémité du Cap de la Chèvre, pointe de Dinan, pointe de Pen-Hir) ont également été examinés. Sur ces secteurs, ce sont les expérimentations des systèmes de gestion de la fréquentation et de restauration de la végétation dégradée qui ont été expliqués. L’intérêt de ces visites a été de préparer les travaux pratiques de diagnostics environnementaux. Encadrés par trois enseignants chercheurs en géomorphologie et écologie, ces TP ont permis de replacer dans leur contexte puis de réaliser des levers topographiques de profils de falaises et la cartographie phyto-sociologique de secteurs de landes et de leur état de dégradation sur les versants littoraux les surplombant.

Travaux pratiques de diagnostics environnementaux pour les M1 EGEL en presqu’île de Crozon.

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2019/03/levers-topo.jpg10801920sherve@univ-brest.frhttps://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2018/06/iuem-logo-header.pngsherve@univ-brest.fr2019-03-20 16:14:512021-03-23 14:19:55Travaux pratiques pour les M1 EGEL en presqu’île de Crozon.

Mesurer la glace ? pas de quoi en faire des vagues

Actualité archive, l'actu des publisLa fonte inéluctable des glaces de mer rend nécessaire d’en estimer l’épaisseur. C’est possible, il suffit pour cela de mesurer les vagues…

La couverture de glace au niveau des pôles a beaucoup diminué depuis 1979, année des premières observations satellitaires, le réchauffement direct de notre atmosphère et les différents phénomènes physiques associés (modification des courants, intensification des événements climatiques extrêmes…) en sont les principaux responsables. Ainsi dans les régions polaires, les interactions entre les vagues et la glace sont de plus en plus importantes. En Arctique, l’étendue des glaces ayant considérablement diminué, la surface d’océan en eau libre a augmenté permettant aux vagues de se déployer. En Antarctique, les vagues ont un effet stabilisateur, elles viennent compresser la glace et lui opposent ainsi une résistance à l’éloignement vers l’équateur et des eaux plus chaudes où elle fondrait.

Quand les vagues arrivent à hauteur d’un objet flottant, il les réfléchit et/ou les amortit, tout comme la quantité de mouvement qu’elles transportent. Cela produit une force horizontale sur l’objet (ici la glace de mer) qui peut amener son déplacement ou sa déformation. La compression entraîne l’épaississement des couches de glace flottantes sous forme d’empilements verticaux des morceaux de glace présents dans la zone de transition entre l’océan et la banquise (cf. fig. 1), c’est la Zone Marginale de Glace (ZMG). Les morceaux de glace, formant initialement une seule couche morcelée à la surface de la mer, peuvent se retrouver compressés jusqu’à se soulever pour s’empiler sur d’autres. C’est le mouvement incessant des vagues qui favorise ce soulèvement en modifiant constamment les espacements et hauteurs des glaces flottantes. A partir d’un certain point, la force exercée par les vagues devient insuffisante pour compresser d’avantage la glace qui arrête alors d’épaissir.

L’étude présentée ici s’appuie sur la capacité de calculer la variation du mouvement de la glace à la surface de l’océan lorsqu’elle est soumise aux contraintes qui s’opposent à sa déformation : les contraintes externes sur la glace (les vagues, le vent, les courants) et la contrainte interne à la glace. Prenons l’exemple d’une boule de neige : la contrainte externe lui est imposée par nos mains qui tassent la neige tandis que la résistance de la neige au tassement, constitue la contrainte interne. L’opposition de ces deux contraintes, permet d’obtenir une boule de neige compacte, de taille constante pour une quantité de neige donnée.

Fig. 1 : Agrégation et compactage des morceaux de glace par les vagues (provenant de la gauche) vers la banquise (à droite)

Lorsque la glace ne bouge plus, on dit que le système glace-océan-atmosphère est à l’équilibre. Les contraintes externes et internes s’égalisent (la boule de neige est constituée et ne se tasse plus). Connaître la valeur de l’une des deux contraintes, c’est connaître la valeur de l’autre, on peut donc estimer les contraintes internes par des mesures extérieures (via un satellite par ex.), or comme on sait relier mathématiquement les contraintes internes à l’épaisseur de la glace, on peut alors déterminer celle-ci à partir de mesures océanographiques !

Des expériences ont ainsi été réalisées dans le parc national du Bic, véritable laboratoire naturel au long de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent (Canada). Durant l’hiver et malgré une couverture de glace presque totale, une partie du fleuve reste cependant libre de glace par l’apport en eaux plus chaudes, provenant de l’océan Atlantique. Lors d’épisodes venteux, des vagues s’y forment (ce serait impossible si toute la surface du fleuve était gelée) permettant ainsi l’étude d’une ZMG. Des mesures comparatives de courant, de vent et d’épaisseur de glace ont donc pu y être effectuées. Des bouées équipées de capteurs de mouvements et placées en différents points toujours plus éloignés du bord, ont permis d’effectuer des mesures de vagues (cf. fig. 2a) ; ce positionnement permet d’évaluer l’atténuation progressive des vagues par la glace. On observe ainsi (cf. fig. 2b) que l’énergie des vagues, mesurée pour chaque bouée, diminue à mesure qu’on s’éloigne de la zone d’eau à l’air libre, en suivant une loi de décroissance exponentielle.

En pratique, cette atténuation peut être ici associée à trois phénomènes : la réflexion des vagues sur la glace et vers le large, la dissipation de l’énergie des vagues par la turbulence (remous occasionnés par la rencontre entre les vagues et la glace) ou encore la friction entre morceaux de glace. Le premier phénomène reste négligeable car les morceaux de glaces sont de petites tailles vis-à-vis de la longueur des vagues (ce n’est pas toujours le cas). Le second n’a pas pu être mesuré durant les missions de terrain (mais compte tenu d’autres observations, il peut ne pas être négligeable). Ainsi, si l’atténuation examinée ici tient compte uniquement de la friction des glaces (troisième phénomène), il faut souligner que le résultat final est probablement sous-évalué, car l’effet de turbulence n’a pas été pris en considération.

Fig. 2a : Zone d’étude avec le parcours réalisé par les bouées lors d’une des séries de mesures. L’échelle de couleur indique le temps associé à la position de chaque bouée.

Fig. 2b : Atténuation de l’énergie E des vagues en fonction de la distance Xice au bord de glace. Plus la couleur est foncée, plus la bouée considérée se situe loin du bord.

Les mesures d’épaisseur ont été réalisées via des trous percés dans la glace, on y a introduit un bâton terminé d’un crochet afin de ne pas dépasser la surface inférieure du glaçon. Les mesures de vent et de courant ont montré que leur effet sur la glace reste négligeable comparé à celui des vagues. De ce fait, la mesure de l’atténuation des vagues permet directement d’estimer l’évolution de la contrainte externe des vagues sur la glace et celle de l’épaisseur de glace en fonction de la distance au bord de glace (cf. fig. 3). Cette épaisseur croît rapidement jusqu’à atteindre une valeur maximale constante, concomitante à la disparition totale des vagues. La modélisation de l’évolution d’épaisseur de la glace correspond bien aux mesures effectuées sur le terrain. La disparité des mesures individuelles est due à la forte variabilité de l’état de surface de la glace.

Fig. 3 : Evolution de l’épaisseur de glace ζ divisée par l’épaisseur de glace à l’équilibre ζeq en fonction de la distance au bord de glace χ. La ligne noire désigne le modèle mathématique, les ronds les mesures par bouée, les croix les mesures directes de l’épaisseur, les carrés et le losange jaunes les moyennes des croix.

Ces résultats sont encourageants pour la communauté scientifique. En effet contrairement aux mesures des vagues observées toujours plus précisément via les données satellitaires, les estimations d’épaisseur de glace restent très difficiles à réaliser dans des conditions identiques. Grâce à cette découverte, l’estimation par satellite de l’épaisseur des glaces à partir des mesures de vagues devient envisageable (au moins dans des conditions similaires à celles présentées dans cette étude).

Médiation scientifique:

Assurée par Luc Barast, doctorant de l‘École Doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral (EDSML – Université Bretagne – Loire), en 1ère année de thèse dans l’équipe SIAM au sein du Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) à l’Ifremer.

L’article

Marginal ice zone thickness and extent due to wave radiation stress.

https://doi.org/10.1175/JPO-D-17-0167.1

Les auteurs

Ce travail résulte d’une collaboration entre Peter Sutherland, (Ifremer, Univ. Brest, CNRS, IRD, Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale, IUEM, Brest, France) et Dany Dumont (Institut des Sciences de la Mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Quebec, Canada) autour du projet BicWin, à propos de l’étude des phénomènes physiques et océanographiques des ZMG à partir du laboratoire naturel que constitue le parc du Bic.

La revue

« Journal of Physical Oceanography » est une revue publiée par l’American Meteorological Society. Elle traite de la physique des océans et des processus ayant lieux à leurs frontières. Les articles qui y sont publiés sont tout aussi bien basés sur de la théorie, des mesures de terrain ou par satellite, ou encore sur des résultats numériques.

Pour en savoir plus

https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/les-10-decouvertes-de-2018/mesurer-force-vagues-canot-a-glace/

Contacts

Auteurs : consulter l’annuaire de l’IUEM

Bibliothèque La Pérouse : Suivi éditorial, rédaction, corrections et mise en page : Fanny Barbier

Service Communication et médiation scientifique : communication.iuem@univ-brest.fr

Anne Marie Tréguier médaillée de l’EGU 2019

Actualité archiveAnne Marie Tréguier, directrice de recherche CNRS au Laboratoire d’océanographie physique et spatiale (LOPS) de l’IUEM a reçu la médaille Fridtjof Nansen de la division Sciences marines de l’European geosciences union (EGU) lors de son assemblée générale qui s’est déroulée du 7 au 12 avril 2019 à Vienne en Autriche. Elle est honorée pour son importante contribution dans les sciences marines.

Parcours d’Anne Marie Tréguier

Elle a été coordinatrice du LabexMER, directrice de l’IUEM de 2014 à 2018 et est actuellement directrice de l’Ecole universitaire de recherche (EUR) ISblue.

Les thèmes de recherche d’Anne Marie Tréguier sont les suivants : Modélisation numérique de l’océan à l’échelle mondiale et régionale ; Influence des tourbillons mésoéchelle sur la circulation océanique et sur les transports de chaleur et d’eau douce à grande échelle ; Influence de la topographie du fond sur la circulation océanique.

Elle s’intéresse aux régions suivantes : Atlantique nord et Atlantique tropical, Atlantique sud et courant circumpolaire Antarctique mais aussi océan Arctique et participe à de nombreux projets de recherche.

Elle est aussi éditrice du journal « Ocean Modelling » (Elsevier) depuis 2007.

Les distinctions et médailles de l’EGU

Chaque année, l’EGU récompense d’éminents scientifiques pour leur contribution exceptionnelle à la recherche en sciences de la Terre, planétaires et spatiales.

Le programme de prix et médailles de l’EGU comprend des médailles de l’Union, les prix les plus prestigieux, pour des réalisations de toute une vie ou des contributions exceptionnelles à la science, ainsi que des prix de l’Union, comme le prix Arne Richter pour des scientifiques en début de carrière exceptionnels. Au niveau de la division, l’EGU décerne diverses médailles aux scientifiques actifs, ainsi que le Prix des scientifiques en début de carrière exceptionnels de la division.

Dans le cadre de ses Assemblées générales, l’Union décerne un certain nombre de prix spéciaux, tels que le Prix de l’affiche étudiante exceptionnelle et le Prix PICO (OSPP), afin d’améliorer encore la qualité globale des présentations par affiches et PICO. Plus important encore, ces prix visent à susciter l’enthousiasme des chercheurs en début de carrière à l’idée de présenter leurs travaux sous la forme d’une affiche ou d’un PICO.

Les gagnants de médailles ou de prix de l’EGU peuvent être nommés ambassadeurs de l’EGU. Dans ce rôle, ils sont délégués pour assister à des réunions organisées par d’autres organisations, et pour offrir des présentations et des conférences spéciales étiquetées comme contributions de l’EGU.

Le Comité des prix de l’EGU a reçu 177 nominations pour les prix 2019, dont 31,1% de femmes scientifiques (environ 35,6% des lauréats de cette année sont des femmes). Ces chiffres représentent une augmentation significative par rapport à l’an dernier, alors que 21,1 % des nominations et 18,4 % des prix EGU étaient attribués à des femmes scientifiques.

Qui est Fridtjof Nansen ?

Il dirige la première traversée de l’intérieur du Groenland en 1888 et acquiert une renommée internationale après avoir atteint un record de latitude nord de 86°13′ lors de son expédition au au pôle nord de 1893 à 1896. Bien qu’il prenne sa retraite de l’exploration après son retour en Norvège, ses techniques et ses innovations dans la locomotion, l’équipement et les vêtements adaptés au milieu polaire ont influencé toute une série d’explorations ultérieures de l’Arctique et de l’Antarctique.

Nansen étudie la zoologie à l’université de Christiana d’Oslo et travaille ensuite en tant que conservateur au musée de Bergen où ses travaux sur le système nerveux des animaux marins lui valent un doctorat. Après 1896, son principal sujet d’étude devient l’océanographie et dans le cadre de ses recherches, il fait de nombreuses expéditions scientifiques, principalement dans l’océan atlantique nord, et contribue au développement d’équipements océanographiques modernes. En 1922, il reçoit le prix nobel de la paix pour son travail au nom des victimes déplacées de la première guerre mondiale et des conflits liés. Il est à l’initiative du « passeport Nansen » pour les apatrides, un certificat reconnu par plus de cinquante pays. Il travaille pour le compte des réfugiés jusqu’à sa mort soudaine en 1930. Nansen est honoré par de nombreuses nations et par de nombreux toponymes, en particulier dans les régions polaires.

Crédit photos : EGU/Foto Pfluegl

Anne Marie Tréguier

Conférence sur les risques côtiers à Rabat

Actualité archiveCette conférence s’est tenue les 23 et 24 avril 2019 à l’Université Mohammed V de Rabat dans le cadre du projet Erasmus+ (Capacity Building) ScolaMAR. Elle a impliqué près de 80 chercheurs, étudiants, experts et parties prenantes de la gestion intégrée des zones côtières. Le principal objectif était de donner un aperçu des divers facteurs de risques côtiers au Maroc et en Europe sans oublier leurs impacts sur la stabilité et la gestion durable des côtes. Catherine Meur Férec et Alain Hénaff du laboratoire LETG ont dans cette perspective fait une communication.

Suite à cela, les partenaires se sont réunis le 25 avril dans le cadre du comité de pilotage annuel du projet. ScolaMAR prenant fin en octobre 2019, cette réunion de consortium a permis de faire le bilan des activités menées au cours des trois dernières années et de discuter sur la suite qui sera donnée dans l’optique de la future mise en place du programme de Master au sein des 4 universités marocaines (Tanger, Rabat, El Jadida, Kénitra).

Le programme de formation, basé sur l’expérience de développement de formation en sciences de la mer des universités européennes partenaires (Brest, Cadix, Algarve, Venise), a été soumis pour accréditation en mars 2019 auprès du Ministère marocain de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Selon le retour du Ministère, le master intitulé « Sciences du Littoral : Approche Pluridisciplinaire » pourrait débuter à la rentrée 2020.

Crédit photo : Justine Roddier / UBO

Pour plus de renseignement sur le projet et l’organisation de cette formation visitez ScolaMAR.

Colloque « Territoires et durabilité de l’exploitation des ressources maritimes »

Actualité archiveCet événement coorganisé par deux composantes de l’Université de Bretagne occidentale (UBO), l’IUEM et l’Institut brestois des sciences de l’homme et de la société (IBSHS), se tiendra les 16 et 17 mai 2019 au pôle numérique Brest-Iroise à Plouzané. Le colloque s’appuie également sur des collaborations initiées dans le cadre du programme Alma Mare financé par le LabexMER. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et le Campus mondial de la mer (CMM) y participeront. Plusieurs scientifiques de 3 laboratoires de l’Institut (AMURE, LEMAR et LETG Brest) y participeront.

Une approche transversale

L’Histoire des communautés humaines vivant de la mer est jalonnée depuis les temps les plus anciens d’une intrication complexe entre dynamiques naturelles, liées à la variabilité fonctionnelle de l’écosystème marin pourvoyeur de ressources, et dynamiques humaines et sociétales dépendant en partie des précédentes.

L’élucidation de ces processus mêlés, nécessite une démarche de recherche profondément interdisciplinaires au croisement des sciences de la nature et des sciences de l’homme et de la société.

Ce colloque marque la naissance de nouvelles transversalités scientifiques et institutionnelles autour de l’UBO. Les Océans et les Littoraux dont les enjeux de Recherche, de Formation et d’Innovation sont portés par l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer), débordent aujourd’hui cette composante-phare de l’UBO, et amènent les autres champs disciplinaires à embarquer à ses côtés dans une extension interdisciplinaire dans laquelle Sciences de l’Homme et de la Société, et Sciences Médicales, ont une large place à prendre. L’UBO, avec l’Ifremer et l’UBS, et entraînant avec elle la communauté du GIS “Histoire et Sciences de la Mer”, s’engage à travers ce colloque dans une interdisciplinarité ambitieuse, seule à même de proposer des pistes aux défis nouveaux qu’affrontent les sociétés humaines.

Thèmes et ateliers

Durant ces deux journées, une vingtaine de scientifiques vont présenter et partager entre eux et avec la centaine de participants inscrits, leurs visions et leurs avancées. La diversité thématique des intervenants et des auditeurs, allant de spécialistes des peuples maritimes atlantiques d’il y a des milliers d’années, jusqu’à ceux travaillant sur les pêcheries d’aujourd’hui confrontés à la surexploitation de la ressource et au nécessaire renouvellement des modalités de la gestion, intégrant les changements planétaires et l’altération profonde des écosystèmes marins déjà visible. Ethnographie, linguistique, écologie, archéologie, économie,… se donnent donc rendez-vous à Brest pour ensemble à la fois regarder derrière, comprendre le présent et se projeter dans le futur du couple homme-poisson.

C’est dans cette perspective que trois thèmes seront abordés par le biais d’ateliers :

Dynamiques des territoires halieutiques

Dynamiques contemporaines du couple Homme-Ressources

Utilisation des ressources maritimes sur le temps long en zone Manche – Atlantique

Crise de production, crise des territoires ?

Pour clôturer, Yves-Marie Paulet, Vice-président mer à l’UBO fera l’allocution finale.

Pour s’inscrire.

Tout le programme est disponible ici.

Crédit photo : Séverine Julien / UBO

Efflorescences de microalgues toxiques – Comment maintenir les pêcheries de coquilles ?

Actualité archiveLe lancement du projet MaSCoET, coordonné scientifiquement par l’Ifremer et impliquant le Laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR, UBO/CNRS/IRD/Ifremer) de l’IUEM a eu lieu le 26 mars 2019. Il vise à mieux comprendre les efflorescences toxiques de l’algue Pseudo-nitzschia et leurs conséquences sur les pêcheries de coquilles Saint-Jacques.

La coquille Saint-Jacques est la troisième espèce vendue sur les criées françaises. Elle est exploitée du nord de la France aux Pertuis Charentais. Depuis les années 2000, partout sur le littoral, les professionnels ont été contraints à des fermetures de la pêche dues aux efflorescences de la microalgue Pseudo-nitzschia, capable de produire des toxines amnésiantes rendant les coquillages impropres à la consommation. Ces fermetures peuvent susciter un report de pêche sur une autre espèce, le pétoncle noir.

Plusieurs aspects de ces contaminations interrogent encore les scientifiques. Comment les efflorescences se développent d’un site à l’autre ? Pourquoi la coquille Saint-Jacques se décontamine-t-elle lentement par rapport au pétoncle noir ? La ressource en pétoncle noir est-elle suffisante pour pallier aux fermetures de coquilles Saint-Jacques ? Le projet MaSCoET (Maintien du stock de coquillages en lien avec la problématique des efflorescences toxiques) vise à répondre à ces questions et à émettre des recommandations aux gestionnaires des pêches pour permettre l’élaboration d’outils

de gestion en concertation avec les professionnels.

Des mesures en cours suite à une première efflorescence de Pseudo-nitzschia

Le suivi des efflorescences a déjà commencé depuis début mars, avec des prélèvements d’eau réguliers effectués par les équipes scientifiques pour suivre un premier épisode de Pseudo-nitzschia relevé par le REPHY (Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines) en pointe finistérienne.

Un site atelier en rade de Brest sera plus particulièrement suivi pour la contamination des coquillages et le suivi de la population de pétoncle. Des analyses fines sur les coquillages à différents stades de contamination seront menées à l’écloserie du Tinduff (29) et en laboratoire. La population de pétoncle noir sera évaluée grâce à une campagne

de pêche, avec des mesures d’abondance. Ces travaux scientifiques de terrain seront complétés par le développement d’outils de calculs numériques. Le projet permettra ainsi de mieux comprendre les phénomènes étudiés, tester des hypothèses ou scénarios avec l’objectif d’aboutir in fine à des propositions et/ou scénarios de gestion.

Le projet MaSCoET est financé principalement par FFP (France Filière Pêche) mais aussi par Brest Métropole, pour une durée de 5 ans. Il est mené au niveau scientifique par l’Ifremer (coordinateur) et le Lemar, en partenariat avec plusieurs comités des pêches (CDPMEM29, CDPMEM22, CRPMEM Bretagne, CDPMEM17, CRPMEM Normandie, CDPMEM56 et COREPEM) et avec l’appui de l’écloserie du Tinduff.

Crédit photo : Ifremer – Xavier Caisey

Ika Paul-Pont, Chercheure en écotoxicologie marine au LEMAR : Médaille de bronze CNRS 2019

Actualité archiveQue faisais-tu avant de venir à l’IUEM ?

J’ai commencé mon parcours de recherche par une thèse qui portait sur les interactions entre contaminants métalliques et micro-organismes pathogènes sur des mollusques bivalves à la station marine d’Arcachon. J’ai particulièrement apprécié cette thématique « multistress » à l’interface entre l’écotoxicologie et l’étude des relations hôte-pathogène chez des modèles bivalves. J’ai d’ailleurs essayé de conserver cette approche pluridisciplinaire dans la suite de mes travaux. Je suis ensuite partie 2 ans en Australie pour travailler sur l’épidémiologie d’un virus qui cause des mortalités massives d’huitres dans cette région du globe mais aussi en France et dans de nombreux autres pays. Ce postdoc m’a permis de travailler main dans la main avec des ostréiculteurs pour mettre en place de nouvelles pratiques d’élevage afin de réduire les mortalités dues au virus ; ça a été une expérience très riche scientifiquement et humainement.

Pourquoi as-tu choisi l’IUEM ?

Ma thèse faisait partie d’un projet ANR en collaboration avec le LEMAR et un de mes sites d’étude était situé à Landéda. Je suis donc venue à l’IUEM très régulièrement pendant mes 3 années de doctorat. J’ai eu un réel coup de cœur pour le coin et l’équipe du LEMAR avec qui j’ai eu la chance de travailler. Lorsque j’ai décidé de rentrer en France en 2013, il était donc évident pour moi de venir travailler à l‘IUEM. J’ai eu l’opportunité de démarrer un postdoc sur les microplastiques, un sujet bien différent de mon expérience australienne, mais qui me permettait de renouer avec les aspects de toxicologie dans l’environnement marin. Pendant cette année de postdoc j’ai candidaté au CNRS et j’ai été recrutée en tant que chargée de recherche en octobre 2014.

Que fais-tu à l’IUEM ?

Je développe la thématique microplastiques au LEMAR en binôme avec Arnaud Huvet (Ifremer). Nous nous intéressons au devenir et aux impacts des microplastiques et nanoplastiques sur les écosystèmes côtiers. Nous développons 3 grands axes de recherche :

Ces 3 axes sont abordés à travers différents projets de recherche menés aux échelles régionale (SAD IN MEMO), nationale (ANR Nanoplastics ; CRD ANSES ; PROMPT ; FUI Microplastic2 ; DRMM MICROLAG) et européenne (Interreg MICRO ; Interreg PPP). Cette année, nous avons aussi participé à la création d’un GDR CNRS, « Polymères et Océans », qui vise à fédérer la communauté scientifique nationale, pluridisciplinaire et très diverse, sur la thématique du devenir et des impacts des plastiques dans l’environnement aquatique.

Au sein du LEMAR, je m’occupe aussi de l’oganisation des séminaires avec Aurélie Chambouvet et de l’organisation des Journées du LEMAR (JDL) avec Anne-Laure Cassone. Enfin, je participe à un groupe de travail récemment créé, et animé par Arnaud Huvet et Sébastien Artigaud, sur l’éco-responsabilité dans la recherche.

As-tu des anecdotes professionnelles à nous raconter ?

Entre les péripéties sur le terrain, les surprises lors de manips en laboratoire et les situations rocambolesques en colloque, j’en aurais plein à raconter, mais ce sont à chaque fois des histoires à rallonge… Une sombre histoire de carboglace sur une aire d’autoroute bordelaise rappellera sûrement des souvenirs à certains Lemariens !

Quel est ton plus beau souvenir de boulot ?

J’ai eu de merveilleux moments dans chacune de mes expériences professionnelles, donc il est difficile d’en choisir un. Les plus beaux souvenirs qui me viennent en tête en premier concernent les sorties sur le terrain, aussi bien dans le bassin d’Arcachon que dans les rivières d’Australie ou dans la rade de Brest : ces moments de grâce très tôt le matin lorsqu’on a la chance de pouvoir admirer la beauté de la nature, là, sur l’eau, alors que tout se réveille doucement avec le lever du soleil… C’est unique et magique ! Un autre très bon souvenir, plus pragmatique, qui me vient tout de suite est le jour où j’ai eu le concours CNRS ! J’étais tellement heureuse et soulagée, j’ai bien mis une semaine à m’en remettre et à recoller les pieds sur terre !

Quels sont tes centres d’intérêt ?

Les voyages, la plongée, la randonnée et la découverte du monde, de nouvelles cultures.

As-tu une devise ?

La vie étant rarement un long fleuve tranquille j’aime beaucoup cette citation de Benjamin Pelletier : « La force des vrais détours n’est pas d’éloigner mais d’amener au but avec plus d’exactitude ».

Ika Paul-Pont

Crédit photos : LEMAR

Séminaire interdisciplinaire du projet PADDLE au Cap Vert

Actualité archiveLe premier séminaire interdisciplinaire du projet PADDLE a été co-organisé avec le réseau des parlementaires pour l’environnement (APPEL-IUCN Sénégal) les 28 et 29 mars 2019. Il a réuni une trentaine de participants.

Au cours de la première journée, il a permis de mettre en évidence l’importance des approches comparées entre systèmes juridiques de la même région. La deuxième journée était consacrée aux opportunités et limites de l’utilisation du processus de planification spatiale marine.

Le projet PADDLE a d’abord été présenté par la coordonnatrice. Le Professeur Calado a ensuite introduit le concept de Planification spatiale marine (PSM). Le travail de cartographie du droit de l’environnement marin a ensuite été présenté par Marie Bonnin. Cet atlas montre le développement sans précédent du droit de l’environnement marin au Cap-Vert mais servira également comme base à toutes démarches de planification spatiale marine. Le Professeur Calado a ensuite souligné l’importance des impacts sociaux possibles de la PSM et souligné l’intérêt de développer des études d’impact non plus seulement environnementales mais également sociales. Maria Auxilia Correia de l’INDP a ensuite présenté les défis de la recherche halieutique au Cap-Vert dans un contexte de développement des activités humaines en mer. L’après-midi a ensuite permis aux participants de débattre sur les pistes d’outils juridiques qui pourraient être proposées.

Marie Bonnin

Crédit photo : Racine Kane

40 ans de recherche sur l’organisation métabolique à l’IUEM

Actualité archiveCet événement se déroule du 1er au 12 avril 2019 à l’IUEM. Il a débuté par une école thématique du 1er au 6 avril. Un workshop se tiendra les 8 et 9 avril puis le colloque international du 10 au 12 avril. Cette manifestation est organisée par des scientifiques du laboratoire des sciences de l’environnement marin (LEMAR) de l’IUEM. DEB 2019 est la sixième édition d’une série de télé-cours, d’écoles et de symposiums qui ont lieu tous les deux ans. L’édition 2019 marquera le 40ème anniversaire de la théorie DEB et le 10ème anniversaire des symposiums dont le premier a été organisé à Brest en 2009.

Qu’est-ce-que le DEB ?

La théorie DEB est un ensemble d’hypothèses cohérentes à partir desquelles des modèles mathématiques suivent pour l’étude de l’organisation métabolique au niveau individuel et de l’interaction avec un environnement variable.

La théorie du Dynamic Energy Budget (DEB) vise à unifier les points communs d’organisation métabolique entre organismes (animaux, plantes, bactéries…). Cette théorie repose sur un nombre restreint d’hypothèses, formulées sur le modèle d’équations mathématiques permettant de quantifier la croissance, le développement, la reproduction d’un organisme tout au long de son cycle de vie en fonction des aliments disponibles et de la température. Elle permet également de modéliser les effets des facteurs de stress tels que les contaminants, les agents pathogènes, l’oxygène, le pH.

Dans le contexte actuel d’érosion de la biodiversité, la comparaison des traits fonctionnels des espèces n’est pas la seule application de la théorie DEB. La prédiction des effets du changement global, une meilleure compréhension des données géographiques des espèces, les effets des facteurs de stress environnementaux, l’optimisation de la bioproduction, la gestion des ressources exploitées et le contrôle des espèces invasives sont aussi des applications pour lesquelles une meilleure compréhension du métabolisme des espèces et comment il est contrôlé par l’environnement est essentiel. La théorie DEB a permis de supprimer certains obstacles scientifiques avec plus de 820 publications.

Les objectifs de DEB2019

Ce symposium vise à :

Les participants à DEB2019

L’événement s’adresse aux étudiants diplômés et aux scientifiques, mais les étudiants de premier cycle avancés sont également les bienvenus. Les participants doivent avoir une formation en biologie, en mathématiques, en ingénierie, en chimie ou en physique avec un intérêt particulier pour les aspects quantitatifs de l’organisation métabolique des systèmes vivants.

Le symposium réunit un public international intéressé par le développement et l’application de la théorie du DEB dans le contexte des approches écosystémiques de la gestion des ressources du système terrestre.

Les participants aux cours précédents ont rédigé un certain nombre de numéros spéciaux sur la théorie du DEB et ses applications. Certains se sont impliqués dans l’organisation des précédents symposiums de Brest, Lisbonne, Texel, Marseille et Tromso. Ils seront sur place et pourront transmettre leur expérience. Les participants de 2005 ont créé le Groupe de recherche AQUADEB sur les applications de la théorie des DEB aux organismes aquatiques, et ceux de 2015 ont créé le projet de recherche gratuit de 3 ans « FRamework for integrating Eco-physiological and Ecotoxicological data into ecosystem-based management tools », ainsi qu’une automatisation accrue et la solidité des estimations des paramètres DEB, qui illustre très bien la faisabilité des activités menées après la formation.

Jonathan Flye Sainte Marie

Lola de Cubber (LOG) adapté de Farke et Berghuis (1979a, 1979b), Reise (1985) et Reise et al. (2001)

Josef Koch – Ghent University

Jonathan Flye Sainte Marie / UBO

ELD (Economics of Land Degradation) Initiative ReGreening Africa – Niger et Sénégal

Actualité archiveC’est avec enthousiasme que l’équipe ELD d’AMURE, Emmanuelle Quillérou et Laure Zakrewski, a quitté l’hiver brestois pour profiter de la chaleur de Niamey, puis de Dakar pendant 2 semaines du 25 février au 8 mars 2019. L’équipe a eu la chance d’être accompagnée de Katia Frangoudes (UBO-AMURE) au Niger, puis de Silke Schwedes (GIZ GmbH, Agence de coopération internationale allemande pour le développement) au Sénégal pour poursuivre l’appui scientifique de 8 groupes d’études dans le cadre de l’initiative ELD.

Les équipes ont bien avancé dans le processus : bibliographie, collecte de données biophysiques et socio-économiques auprès des populations locales, tri et analyse des données… Les premiers résultats ont été discutés et les analyses s’affinent ! Selon ces premiers résultats, les bonnes pratiques de gestion des terres sembleraient en majorité viables économiquement. La présence de Katia Frangoudes, sociologue, a permis d’aborder avec les différents experts locaux, les problématiques de genre et de gouvernance afin d’identifier des points de blocage à l’adoption de ces bonnes pratiques non économiques.

Les rapports et la note politique de haut niveau sont en cours de rédaction. Les résultats des cas d’études pourront être présentés aux décideurs publics lors d’un atelier de dissémination d’ici quelques mois.

Pour rappel : AMURE est responsable de la coordination et de l’appui scientifique des différentes équipes ainsi que de la rédaction de rapports de synthèse, un pour chacun de ces pays. La pluridisciplinarité, la disponibilité et surtout la motivation des experts locaux permettent d’élaborer des études ELD aussi pertinentes qu’enrichissantes !

#ReGreenAfrica #ReGreenSenegal #ReGreenNiger #ELDSolutions #SDG15 #ReGreeningAfrica

Une phrase de résumé : Les bonnes pratiques de gestion des terres sembleraient en majorité économiquement viables en Afrique, le blocage vient d’ailleurs.

Emmanuelle Quillérou

Laure Zakrewski

Katia Frangoudes

Légende de la photo : Chameau au repos dans une zone de mise en défens pour lutter contre la dégradation des terres, Kamb (Sénégal)

Crédit photo : Emmanuelle Quillérou / UBO

Travaux pratiques pour les M1 EGEL en presqu’île de Crozon.

Actualité archive, actualité-SMLDans le cadre de l’UE « Diagnostics environnementaux », les étudiants du M1 EGEL ont séjourné en presqu’île de Crozon durant la semaine du 11 au 15 mars 2019. Le programme de travail comprenait une série de visites de sites littoraux pour leurs aspects géologiques et géomorphologiques (plages de l’Aber et de Goulien, falaises rocheuses du Veryac’h et de Lostmarc’h, falaises meubles quaternaires de Pors Koubou, de Pen-Hat et de Trez-Rouz, ainsi que le port de plaisance de Morgat). Des sites fortement fréquentés (extrémité du Cap de la Chèvre, pointe de Dinan, pointe de Pen-Hir) ont également été examinés. Sur ces secteurs, ce sont les expérimentations des systèmes de gestion de la fréquentation et de restauration de la végétation dégradée qui ont été expliqués. L’intérêt de ces visites a été de préparer les travaux pratiques de diagnostics environnementaux. Encadrés par trois enseignants chercheurs en géomorphologie et écologie, ces TP ont permis de replacer dans leur contexte puis de réaliser des levers topographiques de profils de falaises et la cartographie phyto-sociologique de secteurs de landes et de leur état de dégradation sur les versants littoraux les surplombant.

Travaux pratiques de diagnostics environnementaux pour les M1 EGEL en presqu’île de Crozon.